鉄くず小僧、マグネット握る|10月1日は磁石の日

2019年10月01日

資源リサイクル・産業廃棄物処理業のスズトクの若手営業担当のコラムです!! 入社以来スズトク一筋の社員の、生の声をお届けします。

目次

鉄くず小僧です!

リバーグループの経営理念として「地球を資源だらけの星にしよう」というビジョンを掲げておりますが、私たちのグループでは、金属リサイクル・廃棄物処理・自動車リサイクル・家電リサイクルといった多岐に渡るリサイクル事業を行い、再資源化を進めております。

その処理工程の中で、発生する鉄と非鉄金属を選別する際に、機械で分ける場面もありますが、人の手で選別をする場面も少なくありません。

その選別の際に、私たちの業界では磁石(マグネット)は必要不可欠であり、商売道具といっても過言ではありません。

磁石の日

そんな磁石(マグネット)ですが、2008年にニチレイマグネット株式会社が、10月1日を「磁石の日」として、制定していたのです。

「磁石の日」の由来は見た目から

子供から大人まで楽しめ、暮らしに役立つ磁石文化の推進と普及を目指して制定された様ですが、10月1日に定められた由来として、 磁石は「+(N極)と-(S極)」から成り立つことで、漢数字の「十」と「一」をプラスとマイナスに見立て十月一日になったとか。

磁石に金属がつくのは、磁石の磁力によって、その金属も磁石になることが要因になりますが、磁石につく最も身近な金属は鉄であり、鉄のほかには、ニッケルやコバルトなどが挙げられます。

金属には多くの種類があり、たとえば金や銀、銅やアルミは身近にある金属ですが、これらはすべて磁石につきません。所謂、非鉄金属と言われる類になります。

また、ステンレスの中には、磁石につくものもありますが、これは中に含まれている鉄によるものであり、ステンレスの種類によってはつかないものもあります。

私が入社当時、現場のお爺さんに、「鉄くず小僧君、鉄と非鉄の違いを、マグネットを使わずに知る方法が有るんだが、知っているかい?」という質問を受けた事があります。

もちろん、分からなかったので、答えを求めたところ、「味だよ味。スチール缶・アルミ缶も味が違うんだ、舐めてごらん。」と。

純粋な私は、危うく素直に味を確認しそうになりましたが、とっさに冗談で言っている事に気付き、その場は免れました。

「いったいこの人は、何人にこの冗談を言って来たんだろう。なんて怖い業界だ。」と思ったのは懐かしい思い出ですね。

※今の時代には絶対にやらないで下さい!(笑)

こんなところに磁力が?

では、磁石の日についてせっかく触れたので、ここからは、「こんな所に磁力が有るの?」と思う様な所に磁石を付けてみましょう!

今回は、磁力を分かり易くする為に、通常のマグネットより強力なネオジウム磁石を使います。

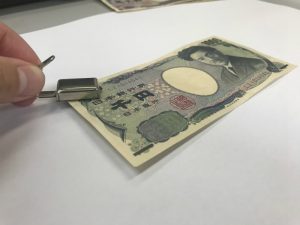

まずはこちら。本来、紙である1,000円札ですが、磁力を引く場所はあるでしょうか?

なんと!!左上の数字の書かれた位置のみ、磁力を感じる事が分かりました!これは、驚き!念のため、5,000円札、10,000円札ではどうなのかも試してみました!

5,000円札と、10,000円札も!!!右側の数字部分が反応しました!今まで知らなかったので、本当に驚きました!今度、手品のネタとして使ってみようと思います!

続ていて、小僧の私は、世代的にほとんど使う事がなかった、カセットテープで試してみます!

付きました!今の人達は知らないと思いますが、磁石がつく場所の名称は「磁気テープ」といいます。

そりゃ磁石がつく訳だ!もちろん、ビデオテープの磁気テープもつきます!

この他にも、私たちの暮らしの中では、「こんな所に磁力があったの!?」という物が様々有ると思います!

今回は、「磁石の日」に合わせて試してみましたが、磁石を持参して街に出かけてみると色々な発見が有るかもしれませんね!

それでは、新たな磁力が私の事を引っ張っているので、行って参ります!

今回はここまで!