プラスチックごみ問題とは? 現状と循環型社会への道のり

2025年08月20日

プラスチック製品は私たちの生活に深く根付いていますが、大量の消費と廃棄により、世界各地で深刻な環境問題が表面化しています。本記事では、プラスチックごみ問題の現状、リサイクルの実態、政策の変化、循環型社会を目指す最新の取り組みまでを解説します。持続可能な未来に向けて、今何をすべきかをともに考えていきましょう。

目次

プラスチックごみ問題の現状と影響

プラスチックは利便性が高い一方で、その製造から廃棄に至るまで多くの環境負荷をもたらしています。具体的には、温室効果ガスの排出、海洋生物への被害、さらにはマイクロプラスチックによる生態系や人体への影響が指摘され、地球規模の課題となっています。

2018年に発表されたUNEP(国連環境計画)の報告書では日本は一人当たりのプラスチック容器包装廃棄量が世界2位との報告もあり、持続可能な社会への転換が急務と言えます。

世界と日本の海岸を覆うプラスチックごみ

世界各地の海岸では、プラスチックごみの漂着が深刻化しています。日本の沿岸にも大量のごみが流れ着いており、ペットボトルなどの小型プラスチックごみは国内由来と推定される一方、浮子など比較的大型のごみの多くは海外からの漂流物の可能性が高いとみられています。海流や地形の影響でごみが集まりやすく、回収してもすぐに新たなごみが届く状況です。

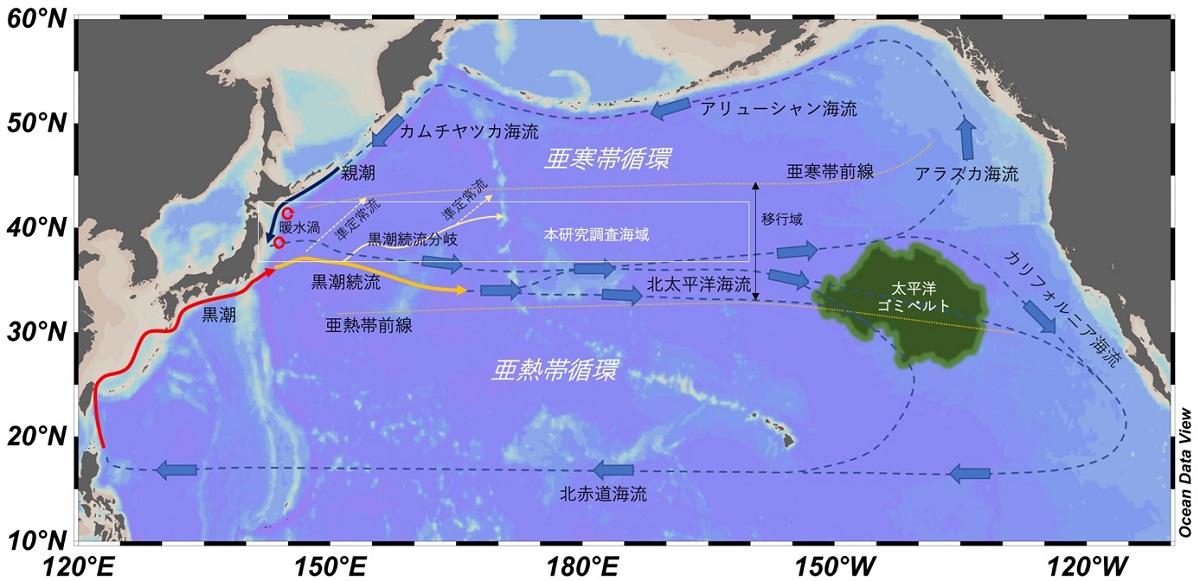

太平洋の中央には通称「太平洋ごみベルト」と呼ばれる海域があり、世界各地から流出したプラスチックごみが海流に乗って渦を巻きながら集積しています。2018年に発表された、非営利団体オーシャン・クリーンアップらの国際調査によると、この海域には大量の漁網を含む推定7万9,000トンものごみが漂っているとされます。これらは紫外線などの影響で日々劣化し、微細な破片となって海を漂い続けており、環境への負荷にとどまらず、海洋生物や漁業にも深刻な影響を及ぼしています。

太平洋ごみベルト(出典:北太平洋外洋移行域表層のマイクロプラスチック分布実態を解明 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部)

プラスチックごみが及ぼす生態系・人体への影響

プラスチックごみは、クジラやウミガメ、海鳥など多くの海洋生物に深刻な被害をもたらしています。ビニール袋や漁網を誤食したり、絡まったりして、命を落とす事例が世界中で報告されており、2019年以前の約30年間に死んだ状態で沖縄本島沿岸に漂着したウミガメ3種・計484個体の約20%が海洋ごみを誤食していたという調査もあります。

さらに、プラスチックが直径5ミリ以下に砕けたマイクロプラスチックは魚や貝に取り込まれ、やがて食物連鎖を通じて人体にも影響を及ぼす恐れがあります。

マイクロプラスチックには製造時に加えられた紫外線吸収剤や難燃剤などの化学物質が残留しているほか、環境中のPCBやダイオキシンなどの有害物質を吸着しやすい性質もあります。そのため、これらを摂取することで化学物質が体内に蓄積され、健康被害や生態系への悪影響が懸念されています。

世界的な規制と企業・社会の動き

プラスチックごみに対する規制は世界各国で進み、EUでは一部の使い捨てプラスチック製品が販売禁止となり、アジア諸国でもレジ袋の有料化や配布禁止が広がっています。

企業もこれに対応し、包装材の見直しやバイオプラスチックへの転換を進めています。国際的には、2018年のG7シャルルボワ・サミットで採択された「海洋プラスチック憲章」や、2019年のG20大阪サミットで打ち出された「大阪ブルーオーシャンビジョン」など、国を超えた枠組みづくりが始まり、プラスチック削減が地球規模の課題であることが示されています。

日本でもこうした動きを受け、2022年に「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。これにより、製品設計段階からリサイクルを見据えた体制づくりや、使用済みプラスチックの効率的な回収・再資源化が一層求められています。

プラスチックごみリサイクルの現状と課題

プラスチックごみ問題の解決に向け、リサイクルは重要な手段ですが、その道のりは決して平坦ではありません。ここでは、世界と日本のリサイクル率の現状や技術的な課題、多様なプラスチックごみの処理方法について解説します。

世界と日本のリサイクル率とその実態

世界全体で排出されるプラスチックごみのうち、リサイクルされているのはわずか9%に過ぎません(OECD, 2022)。それに対して、日本のプラスチックリサイクル率は89%(2023年)と高い数値が示されています。ですが、この数字には注意が必要です。なぜなら、日本の「リサイクル率」には、ごみを燃やして熱エネルギーとして利用する「サーマルリサイクル(熱回収)」が含まれているためです。

欧米諸国では、物質として再利用する「マテリアルリサイクル」や化学的に分解して原料に戻す「ケミカルリサイクル」のみをリサイクルと定義し、サーマルリサイクルは含まれません。熱回収を除き実際に資源として循環している割合は日本で約26%、EUで約30%と、定義や実態に大きな違いがあります。

日本が、より持続可能な循環型社会を実現するためには、量だけでなく質の高いリサイクル、すなわちより高度なマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの拡充が求められています。

リサイクル技術と選別の難しさ

プラスチックごみのリサイクルにおいては、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)をはじめ、100種類以上ある材質ごとの選別が大きな課題となっています。特に家庭や産業から出る混合プラスチックは、手作業による仕分けや、素材ごとの重さ(比重)の違いを利用して水中で分離する「比重選別」などが用いられてきましたが、これらの方法だけでは高精度な選別は困難です。

日本では、こうした限界もあり、可燃ごみとして焼却し、その熱を利用する「サーマルリサイクル」が主流となっています。家庭ごみの回収ルートでも、容器包装プラスチックは一括回収される一方、それ以外のプラスチックは自治体ごとに分別方法が異なるなど、効率的な回収体制の整備が十分とはいえません。

一方、欧州では近赤外分光などの光学式選別技術による自動選別が普及しており、材質ごとの選別精度が高く、マテリアルリサイクルの実効性が高まっています。

今後は、プラスチックの種類に応じた選別技術の進化と、全国的に整合性のある回収・分別システムの構築が、リサイクル率向上と循環型社会実現の鍵となっています。

家庭・産業から出るプラスチックごみの処理方法

家庭や産業から排出されるプラスチックごみは、種類ごとに処理方法が異なります。ペットボトルは比較的選別が容易なため、マテリアルリサイクルが進んでいますが、その他のプラスチック製容器包装は性質が多様で汚れも多く、焼却によるサーマルリサイクルに回るケースがほとんどです。

近年は分別ルールの厳格化や新たな回収ルートの導入が進められてはいるものの、異物混入や集積・運搬のコスト、選別精度の確保など、多くの課題が残されています。

世界のリサイクル政策と「中国ショック」以降の変化

こうした中、国際的なプラスチックごみの流通に大きな影響を与えたのが、いわゆる「中国ショック」です。

世界各国の排出する「廃プラスチック(プラスチックごみのうち、再資源化のために処理・輸出されるもの)」を受け入れ再資源化してきた中国が輸入規制を強化したことで、世界のリサイクル政策は転換期を迎えることになりました。

中国ショックとグローバルな廃プラスチック流通の変化

2017年、中国は環境汚染や健康被害への懸念から廃プラスチックの輸入を全面的に禁止しました。JICAおよび経済産業省・環境省の調査データによれば、それまで日本は排出する廃プラスチックの15%程度を中国に輸出していましたが、この「中国ショック」により、行き場を失った廃プラスチックが国内に滞留し、処理施設の逼迫やコスト増加が発生しました。

さらに、代替先となったマレーシアやタイなどアジア諸国でも次々と受け入れ規制が強化され、日本の廃プラスチック処理における輸出依存の限界が明らかになりました。この変化は、各国におけるリサイクル強化の契機となりました。

出典:独立行政法人国際協力機構(JICA) 中国における合成樹脂及びプラスチックの生産及び輸出入量

出典:経済産業省・環境省 我が国からの廃プラスチック輸出量の推移

世界と日本の政策・企業の新たな取り組み

欧州では再生プラスチックの利用促進やバージン材(新品のプラスチック原料)への課税が進み、企業にリサイクル材の使用を促しています。一方、日本ではレジ袋有料化やプラスチック資源循環促進法の制定をはじめ、企業によるストローやカトラリーの代替素材導入、プラスチック削減目標の設定など自主的な取り組みが広がっています。

しかし、使い捨てプラスチックの削減や再生材利用の拡大には、回収インフラや技術開発、政策の実効性強化といった課題も多く、今後はより実効性ある制度設計と企業・社会全体での連携が求められます。

日本のプラスチック産業のガラパゴス化リスク

中国ショック以降、世界中でプラスチックの資源循環に向けた動きが加速するなか、熱回収に偏重したリサイクルシステムと、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックといった環境配慮型素材の技術開発や政策誘導での遅れにより、日本のプラスチック産業が国際的な標準から取り残されるリスクが指摘されています。

対応が遅れれば、日本企業が国際競争から取り残される可能性もあります。国際競争力を維持し、持続可能なプラスチック産業へと転換していくためには、政府が明確な目標を設定し、研究開発への支援や優遇措置を講じるなど、官民が連携してイノベーションを加速させることが不可欠です。

リサイクル現場から見たプラスチック循環の最前線

プラスチックの資源循環を支えるリサイクルの現場では、日々、新たな技術開発と挑戦が続けられています。ここでは、家電リサイクルを例に、実際にどのようにプラスチックが循環しているのか、さらには「水平リサイクル」や「カスケードリサイクル」といった異なる手法の課題と、未来に向けた技術の展望を探ります。

家電リサイクルにおけるプラスチック循環の実例

家電製品には耐熱性や難燃性などが求められるため多様なプラスチックが使用されています。そのため、リサイクルは複雑になりますが、循環型社会を目指すうえで欠かせない取り組みです。冷蔵庫などの家電リサイクル法に指定された4品目は同法に基づき適正に処理されます。プラスチック部品は手作業で分別し、金属やガラスとともに素材別に選別・再利用されています。

水平リサイクルとカスケードリサイクルの違い

プラスチックのマテリアルリサイクルには、大きく分けて「水平リサイクル(クローズドループ・リサイクル)」と「カスケードリサイクル(ダウングレード・リサイクル)」という2つの手法があります。それぞれの特徴と違いを理解することは、資源循環のあり方を考えるうえで重要です。以下に両者の違いを整理しました。

|

リサイクル方法 |

特徴 |

メリット |

課題・デメリット |

|

水平リサイクル |

同種・同用途の製品へ再生(例:ペットボトル→ペットボトル) |

高品質な循環が可能 |

品質管理や異物除去など技術的・経済的な課題が多く、プロセスコストも高くなりがち |

|

カスケード |

段階的に低品質な製品へ再利用(例:ペットボトル→衣類) |

再利用の選択肢が広くコストも抑えられる |

品質劣化により循環回数が限られ最終処分が前提 |

今後のリサイクル技術と循環型社会への展望

プラスチックのリサイクルでは、AIや自動化技術の導入により、選別精度の向上や処理工程の効率化が少しずつ進められています。また、再生材の品質向上に向けた研究が進められており、今後の実用化が期待されています。

ただし、経済性やインフラ整備、制度面の課題も多く、循環型社会の実現には時間と継続的な取り組みが必要です。技術の浸透には、官民連携による継続的な支援が欠かせません。

持続可能なプラスチック社会へ向けて

プラスチックごみ問題の解決には、私たち一人ひとりの意識と行動、そして企業や社会全体の取り組みが不可欠です。

一人ひとりができるプラスチック削減アクション

プラスチックごみ問題の解決には、政策や企業の取り組みとともに、私たち一人ひとりの行動も欠かせません。日常生活の中でできるプラスチック削減の工夫には、次のようなものがあります。

- マイバッグ・マイボトル・マイカトラリーの持参

コンビニやカフェの買い物や飲食時に、繰り返し使えるものを持参することで、使い捨てプラスチックの使用を減らせます。 - 詰め替え用や大容量商品の利用

シャンプーや洗剤などは詰め替え用を選ぶと包装プラスチックの削減につながり、ごみの量も減らせます。 - 環境に配慮した製品選び

再生素材を使った商品や耐久性があり、長く使えるものを選ぶことで、不要な買い替えや廃棄を減らせます。また、リサイクル表示があるかを確認することも重要です。 - 適切な分別とリサイクル

プラスチックと他の素材をしっかり分け、地域のルールに従うことでリサイクル効率が高まります。 - 不要なプラスチックは受け取らない

無料のストローや使い捨てスプーン、個包装の調味料など、不要なものは断ることも効果的なアクションです。

こうした日々の小さな選択や行動の積み重ねが、プラスチック使用の削減と持続可能な社会の実現につながります。まずは、自分にできることから一歩踏み出してみましょう。その行動が、未来を変える力になります。

企業・社会全体で目指す持続可能なプラスチック利用

持続可能なプラスチック利用には、サーキュラーエコノミーへの転換が重要です。製品設計からリサイクルまでの仕組みを構築するために、企業・行政・研究機関が連携し、再生材の活用や新技術の導入を進める必要があります。産官学の協働によるイノベーションが、持続可能な社会の実現を後押しします。

プラスチックリサイクルはリバーにご相談ください

私たちリバーグループは、プラスチックを用いた製品の回収からリサイクル、再利用に至るまでを一貫して支援。バリューチェーンの設計・構築や運営におけるさまざまな課題解決に貢献します。ぜひ一度ご相談ください。

リバーのプラスチックリサイクルに関する詳細はこちら