○○の日って多すぎる!?ちなみに「鉄の日」もあります

2018年12月27日

資源リサイクル・産業廃棄物処理業のスズトクの若手営業担当のコラムです!! 入社以来スズトク一筋の社員の、生の声をお届けします。

目次

鉄くず小僧です!

12月1日は、「鉄の日」でありました。

私、「鉄くず小僧」と名乗りながらも「鉄の日」を調べる事もせずに、入社10年が経ってしまいましたので、今回はこちらを紐解いてみましょう。お付き合い下さい。

鉄の日の成り立ち

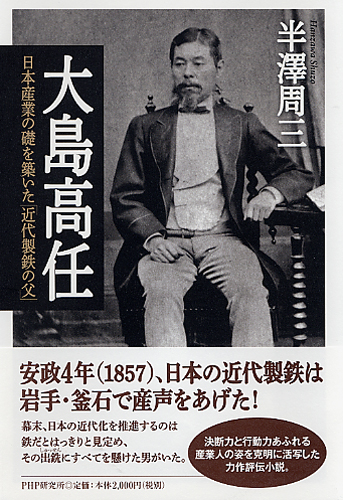

1857年(安政4年)12月1日、南部藩(現在の岩手県)の釜石市にて、大島高任(おおしま・たかとう)が、高炉を造り、初めて火を入れたそうです。

そして、100年を迎えた、1957年(昭和32年)12月1日に、鉄工業者の業界集団である、日本鉄鋼連盟が、日本で初めて高炉による製鉄に成功したことを記念して、制定しました。

これ以外にも、高炉を築いたのは、薩摩(鹿児島)・函館(北海道)といった地域でも作られています。

そもそも、日本で最初に高炉を作ったのは、南部藩の大島高任(おおしま・たかとう)ではなく、薩摩藩の方が早かったという事実が、近年の研究でも分かり、薩摩藩主の島津斉彬(しまづ なりあきら)の指揮のもと、1854年(安政元年)に竣工したもののほうが古かったそうです。

ちなみに、以前、私が以前のコラムの際に訪問した、世界文化遺産である韮山反射炉は、釜石で高炉が作られた翌年の、1858年(安政5年)11月に完成しました。

鉄の日=最初に高炉ができた日というわけではない

ではなぜ、薩摩藩の方が早かったのにも関わらず、南部藩の側が、鉄の記念日になったのでしょうか?

それには、3つの理由がありました。

1つ目は、釜石が近代製鉄業の発祥地と言われていたこと。

2つ目は、大島高任は、洋学者、技術者としての資質や組織力に加えて、その技術的思想が、他と比べ群を抜いたと言われていること。

3つ目は、製鉄に必要な原料や資源に恵まれている地域が釜石であり、さらに、

洋式高炉を作る前から釜石を中心とした岩手県地方一帯では、鉱石精錬という

土着の技術が、すでに長い伝統をもっている地域であったこと。

が決め手だった様です。

大島高任という人物

では、大島高任(おおしま・たかとう)とはどの様な人物だったのでしょうか?

高任は、1826年(文政9年)に南部藩で藩医の父のもと、盛岡に生まれ、1846年(弘化3年)には長崎に留学し、蘭学を学び、オランダ語の文献を手塚律蔵らとともに「西洋の兵法、砲術、鉱山、製銑の方法」を修めています。

また、オランダの造兵・冶金技術書である「リエージュ国立鋳砲所における鋳造法」を翻訳し、「鐵煩鋳鑑図(てっこうちゅうかんず)」という本で知られています。

この本は、反射炉や砲鋳造の技術に加えて、高炉の構造・鉄鉱石の製錬も、くわしく記載されています。

この経験を活かして、1853年(嘉永6年)には、水戸藩主の徳川斉昭に招かれて那珂湊に反射炉を建造し、大砲の鋳造に成功しています。

その後、釜石で高炉の建造に取り掛かったそうです。

このような経験から、大島高任の業績は、近代の日本の製鉄技術の源流となり高く評価されているそうです。

要するに、大島高任との伝統があいまって、釜石が近代製鉄業の発祥の地と言われ、「鉄の日」のもととなったのですね。

尚、7月1日は鉄スクラップの日です。こちらは、日本鉄リサイクル工業会が設立しました。

「鉄スクラップの日」については、またどこかで取り上げてみたいと思います。

それでは、今回はここまで。

平成の最後となった本年もあとわずかです。

1年を通して、この連載コラムを少しでも読んで頂いた方々へ感謝しております。

来年も変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

皆様に取って良い年となる事を願いつつ。それでは、良いお年をお迎えください。