廃棄物処理法改正の施行規則~親子会社認定~

2018年03月12日

目次

親子会社の一体的処理の認定について解説します

2017年6月16日に公布された廃棄物処理法改正ですが、ようやく施行通知まで出そろいました。

下記のページを参照ください。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html

今回は、親子会社の一体的処理の認定について解説します。

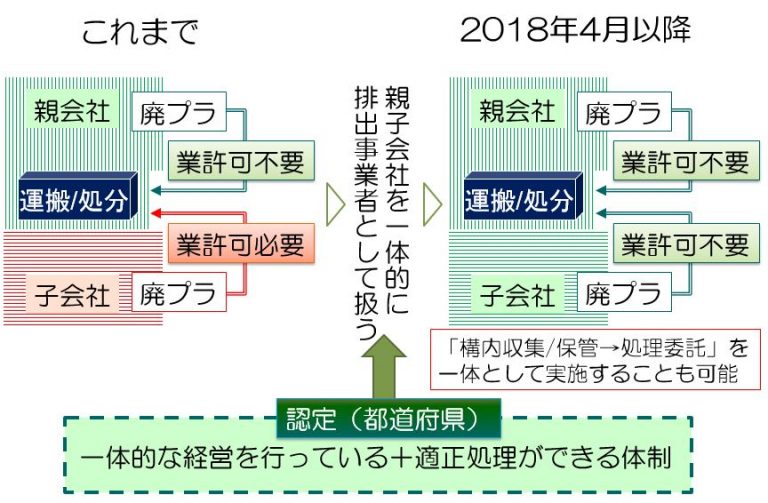

親会社と子会社が一体的に経営を行っていても、法律上は別法人です。そのため親会社が子会社の産業廃棄物を処理するためには、処理業の許可、契約書締結、マニフェストの運用が必要でした。施行日の2018年4月1日からは、都道府県の認定を受けることで、グループ内では、同一の排出事業者として許可なく自ら収集、運搬、処分、保管し、グループ外に処理委託する際も同一の排出事業者として契約、マニフェスト交付ができるようになります。

▼親子会社間の自ら処理 ~概要~

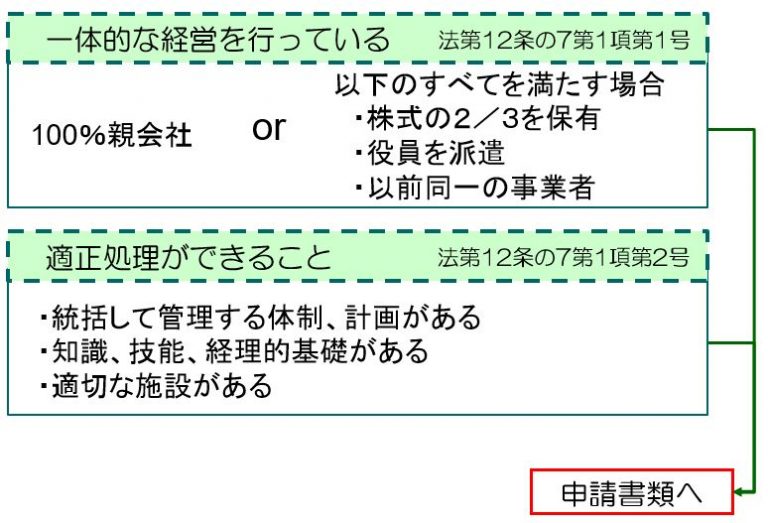

▼親子会社間の自ら処理 ~認定の条件詳細~

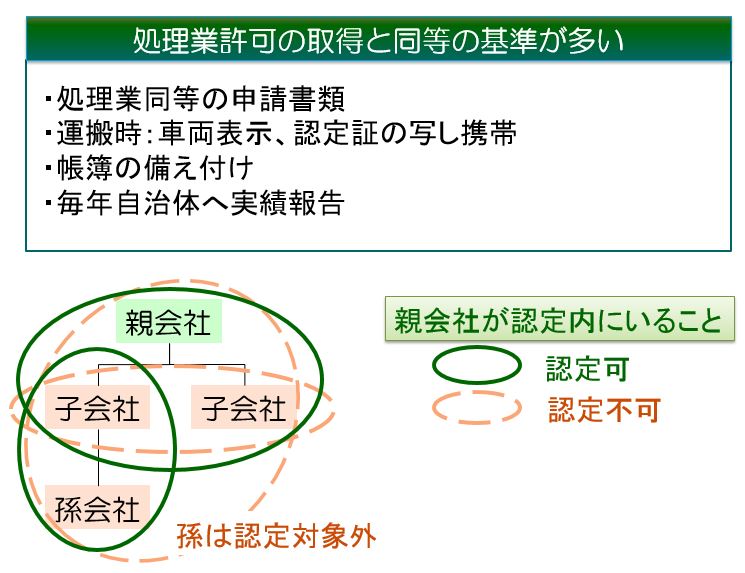

▼親子会社間の自ら処理 ~申請と運用時の業務~

認定の条件

①一体的に経営をしていること(100%子会社である、または、親会社が2/3以上の株を保有and役員を派遣andかつて同一事業者だった)

②適正処理ができる体制があること(収集・運搬・処分を統括して管理する体制・計画がある、知識・技能・経理的基礎がある、適切な施設がある)

の2つです。

申請する際には、これらを具体的に説明する書類が必要となるため、処理業の許可を受ける場合と内容は類似しています。

もちろん、都道府県が要求する住民同意などの追加手続きはないかもしれませんが、それでもそれなりに煩雑です。さらに、帳簿を付けて、毎年都道府県に報告しなければならないことを踏まえて、認定を受けるべきかどうかを判断すべきでしょう。

この条件からも分かる通り、グループが同一構内でなくても認定を受けられます。都道府県をまたいで運搬、処分する場合でも、両方の認定を受ければ問題ありません。

また、施行通知、パブリックコメントの結果にあるとおり、収集、運搬、処分のいずれもせずに、「保管のみ」をする場合は認定になりません。つまりグループ内で保管場所を共有しただけでは認定されないため、同一の排出事業者として処理委託することもできません。認定を受けるためには少なくとも構内で産廃を収集する(各発生場所から保管施設に集める)必要があります。なお、”収集”と”運搬”の違いについて公式な文書はありませんが、通常は”収集”=散在するものを1か所に集めること、”運搬”=ある場所から他の場所(処理施設など)に運ぶこと、と考えられています。

この認定は、一般廃棄物については適用がありませんし、雑居ビルの複数テナントの廃棄物についてもテナント各社が一体的に経営していないので適用がありませんので注意してください。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)