10分で分かる「プラスチック資源循環促進法」 ~「プラスチック資源循環促進法」と「広域認定制度」~

2023年02月09日

目次

プラスチック資源循環促進法とは

昨年4月に運用がスタートした「プラスチック資源循環促進法」は、3R+Renewable※を基本原則として、プラスチック製品の設計からリサイクルまでのライフサイクル全般に関わる事業者、自治体、消費者が相互に連携し、プラスチックの排出抑制、資源循環に取り組むことを目的に制定されました。

※「3R +Renewable」とは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の「3R」に、再生可能な資源へ代替を意味する「リニューアブル」を加えたもの。

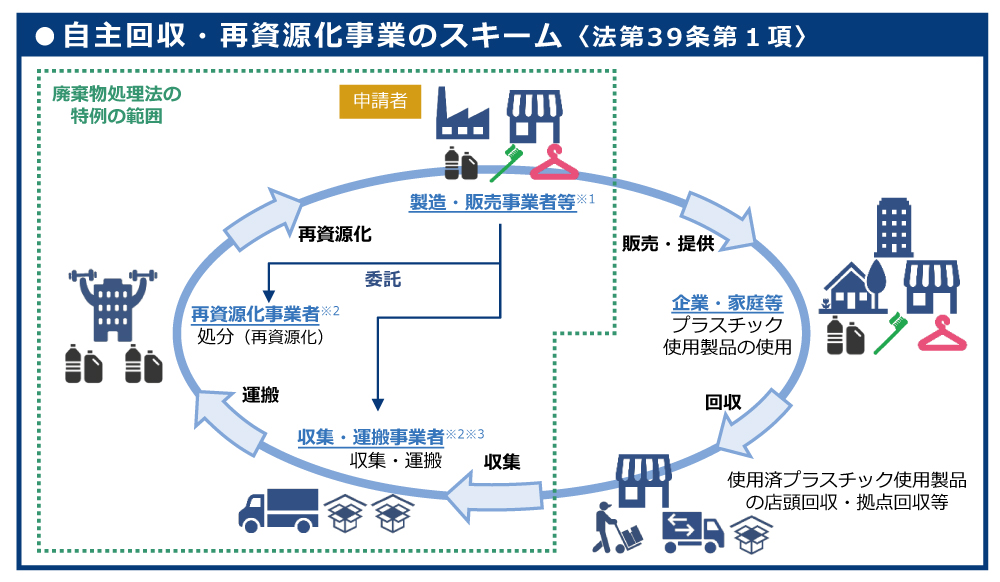

「プラスチック資源循環促進法」には、プラスチック製品の製造・販売業者が、積極的に使用済みとなった自社製品を回収し、リサイクルが図れるようにする「自主回収・再資源化事業計画認定」の制度が設けられています。

この制度は、製造・販売事業者が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国が認定することで廃棄物処理法に基づく業の許可を不要とし、複数の地方公共団体の区域にまたがって自主回収・再資源化事業を行うような場合であっても、地方公共団体ごとに許可を受けることなく、使用済みプラスチック製品の自主回収・再資源化を可能とするものです。

※「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画認定申請の手引き」より

広域認定制度とは

この「自主回収・再資源化事業計画認定制度」と同様の制度が廃棄物処理法に規定されています。

それが「広域認定制度」です。この広域認定制度は、製造事業者等が自社製品のリサイクルに関与することで、効率的なリサイクルと廃棄物の適正処理の確保を目的として平成15年の廃棄物処理法改正に伴い制度化されました。

プラスチック資源循環促進法と広域認定制度の違い

プラスチック資源循環促進法の「自主回収・再資源化事業計画認定制度」と廃棄物処理法の「広域認定制度」は、共に製造事業者等がおこなう使用済み製品廃棄物の回収・リサイクル業務に関して、国の認定を受けることで廃棄物処理法に基づく業の許可を不要とする制度です。

この2つの制度にはどのような違いがあるのでしょうか?

環境省HPで公開されているプラスチック資源循環促進法施行令案に対するパブリックコメントの結果には以下のように記載されています。

| “「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」等に対する意見募集の結果について”より抜粋 廃棄物処理法に基づく広域認定制度は、製造事業者等が広域的に廃棄物を処理することにより、処理に係る廃棄物の減量その他適正な処理が確保されることを目的とした制度であるのに対して、プラスチック資源循環促進法に基づく自主回収・再資源化事業は、製造事業者等が自主回収・再資源化を行うことで、プラスチック使用製品廃棄物の回収・リサイクルの拡大を図ることを目的としたものであります。 |

両制度は共に、消費者等から自社製品を回収(店頭回収など)して、リサイクルする制度としては同じですが、広域認定制度は「廃棄物の減量・適正処理」を目的とし、プラスチック資源循環促進法の自主回収・再資源化事業計画認定制度は、「プラスチックリサイクルの拡大・促進」を目的としています。

処理基準においても自主回収・再資源化事業計画認定制度では、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルを基本とし、サーマルリカバリー(熱回収)のみの計画は認められないとされています。

また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用も異なり、広域認定制度では廃棄物処理法施行規則第8条の19においてマニフェストの交付は免除されていますが、自主回収・再資源化事業計画認定制度では免除されていません。そのため、事業者等から使用済みプラスチック製品廃棄物(産業廃棄物)を回収する場合には、マニフェストの運用が必要になります。

| 広域認定制度 |

プラスチック推進法 |

|

| 目的 | 製造事業者等が広域的に廃棄物を処理することにより、処理に係る廃棄物の減量その他適正な処理が確保されることを目的とする | 製造事業者等が自主回収・再資源化を行うことで、プラスチック使用製品廃棄物の回収・リサイクルの拡大を図ることを目的とする |

| 申請対象者 | 自らが製造・加工・販売した事業者 | 自らが製造・販売・提供した事業者 |

| 対象品目 |

自らが製造・加工・販売した製品が廃棄物となったもの |

自らが製造・販売・提供した使用済プラスチック使用製品等 ※自社製品と合わせて再資源化することが効率的なものであれば、他社製品を同時に回収することは可能 |

| 認定基準 (処理基準) |

再生 |

再資源化 |

| 廃棄物処理業 | 不要 | 不要 |

| 廃棄物処理施設 | 必要 | 必要 |

| マニフェスト運用 | 不要 | 産業廃棄物となるプラスチック使用製品については必要 |

| 年度報告 | 必要 | 必要 |

まとめ

このように両制度は、製造販売事業者等が主体となって自社製品の回収とリサイクルに取り組む制度ですが、回収・リサイクルを促進するためにも宅配便サービス会社を活用しやすくするなどの緩和制度があれば、回収の利便性が一段と高まるのではないでしょうか。

循環型経済への移行、カーボンニュートラルの実現など、消費者の環境意識の高まりも相まって多くの企業ではこれまで以上に資源循環への取り組みが求められるようになります。

実際、自社製品の回収とリサイクルを検討する企業は増えてきており、リサイクル素材などを使用したサステナブルな商品を選ぶ消費者も増えてくるでしょう。

当社は自動車や家電で培ったノウハウで、プラスチックの自主回収・再資源化のスキーム構築・運営をサポートしています。

また、法令対応や専任者不在でお悩みのお客様の声に応え、廃棄物の業務負担を削減するサービスを行っています。ぜひご覧ください。