建設残土問題の現状を見つめる

2021年12月02日

今年7月に静岡県熱海市で土石流災害が発生し、多くの方が犠牲となりました。これは建設残土などを埋め立てて、違法に造成された盛り土が大雨の影響で崩壊したことが原因だとみられています。

この災害を受けて静岡県は、盛り土の規制を強化すべく新たな条例案の方針を打ち出しました。新条例の運営は市や町に権限移譲せず、すべて県で対応するとし、来年7月の施行を目指すとしています。

目次

静岡県の新条例案

| 静岡県土採取等規制条例(既存) | 新条例案 |

|

届出制 (採取等に着手する日の30日前までに届出) |

許可制 |

| 【罰則】罰金20万円以下 |

【罰則】懲役2年以下又は罰金100万円以下 (地方自治法の上限となる罰則を設定) |

建設残土の問題

建設残土の問題は、以前から全国的な問題になっていました。

国土交通省の「平成30年度建設副産物実態調査結果」によると、平成30年度の建設発生土(建設残土)は28,998万㎥発生し、この内15,735万㎥が建設現場内で利用され、残りの13,263万㎥が外部に搬出されたとされています。

出典)国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査結果」より抜粋

建設残土の多くは他の建設工事などに有効利用されていますが、一部は山間部などでの不適切な埋め立てや大量に積み上げられ管理されずにそのまま放置され、流出や崩壊などによる生活環境への影響が問題になっています。

国土交通省「建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料(平成29年8月)」によると、平成13年からの15年間で、全国14件の崩落事案が大都市周辺部を中心に発生しており、都市部の建設工事などから搬出された建設残土が原因である可能性があるとしています。

また、建設残土は自然物であり、有用物として利用可能性があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)で規制する廃棄物ではないとされ、法施行当時の厚生省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(公布日:昭和46年10月16日環整43号)」において、土砂(=建設残土)は廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないと示されています。

2 廃棄物の定義.

(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。

なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。

ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの

イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの

ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

出典)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(公布日:昭和46年10月16日 環整43号)通知」一部抜粋

このように建設残土は廃棄物処理法の規制から外れ、埋め立て行為等を直接規制する法律もなく、排出者責任が不明確になっていることが、建設残土の不適正処理を助長させる一つの要因になっていると思われます。

自治体の取り組み

残土条例の制定

建設残土の問題が発生した自治体は個々に条例(いわゆる「残土条例」)を制定して対応してきました。この条例は、千葉県から始まり、全国の自治体に広がったといわれています。今では21の都府県が残土条例を制定しており、未制定の自治体でも制定の動きがあるようです。

しかしながら、条例で定めることができる罰則は、地方自治法において上限が決まっており、悪質な埋め立てや無責任に放置する業者に対する実効性に疑問があります。

また、行政区域を越えて広域に処分される実態もあるため、個々の条例だけで対応するには限界があるでしょう。

国の取り組み

トレーサビリティー(追跡可能性)システムの導入

建設残土は、廃棄物処理法の規制対象外のため、産業廃棄物の処理と移動を把握するための産業廃棄物管理票(通称「マニフェスト」)の運用はされておらず、建設残土の搬出・搬入を管理する仕組みがない状態となっています。

国土交通省は、「建設リサイクル推進計画2020」において、建設残土の不適切処理の抑止策になる可能性があるとして、ICT技術(情報通信技術)を活用した建設残土のトレーサビリティー(追跡可能性)システムの導入を検討するとしています。

出典)国土交通省「建設リサイクル推進計画2020(概要)」より抜粋

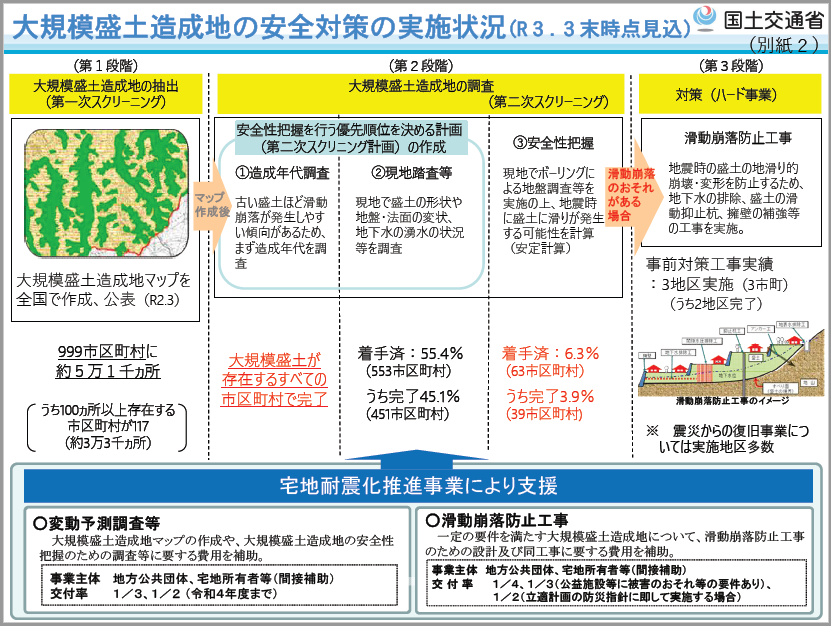

大規模盛土造成地の調査促進

また、国土交通省は、全国に約5万箇所ある大規模盛土造成地のマップを作成・公表し、地方公共団体による調査を促進するとしています。令和3年3月時点での安全性把握調査に着手した市区町村は63市区町村(着手率6.3%)に留まっていますが、令和7年度末までにその着手率を60%とする目標を掲げています。

出典)国土交通省報道発表資料(令和3年3月9日)より抜粋

最後に

全国知事会は、大規模土砂災害を防ぐため、建設残土について全国統一の基準・規制を早急に設けるよう国に求める緊急要望を申し入れしています。

建設残土の有効利用の促進も重要ですが、昨今、多発する集中豪雨や大型台風の発生を考えると全国一律の法整備が急がれます。