金属の元「鉱物」から歴史をひも解く|鉄くず小僧、金属鉱物資源展に行く。

2020年01月31日

資源リサイクル・産業廃棄物処理業のスズトクの若手営業担当のコラムです!! 入社以来スズトク一筋の社員の、生の声をお届けします。

目次

鉄くず小僧です!

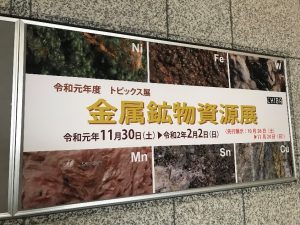

先日、千葉県立中央博物館で、金属鉱物資源展が行われていたので、行って参りました!

金属鉱物資源展

私達の身の回りでは、鉄を始め、金・銀・銅といった様々な金属が使われておりますが、それらの金属がどの様に得られているのかは、ほとんど知られていないと思いますし、私自身も、考えもしておりませんでした。

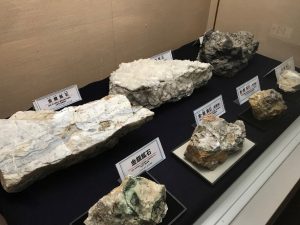

この展示では、金属と言われるものは、天然の固体である鉱物から取り出している事に触れ、様々な鉱石が展示されておりました。

ショーケース越しだったので、触れる事は出来ませんでしたが、磁力が有るのか、マグネットを当てて確認してみたい衝動に駆られたのは言うまでもありません。

金属の原料となる、あらゆる鉱石ですが、この鉱石から、金属を抽出するには、いくつかの工程を経なければなりません。工程としては、探査、採鉱、選鉱・精錬などがあり、精錬方法も様々あります。例えば、湿式精錬や乾式精錬、電解精錬などがあり、その他、たたら製鉄や、以前のコラムで書いた、韮山反射炉も、精錬の手段のひとつになります。

かつて、資源に恵まれた国だった日本

また、日本は資源に乏しい国とよく言われているそうですが、もともとは資源に恵まれた国だったそうです。以前は国中に金属鉱山がありましたが、第2次世界大戦後の高度経済成長期以降に次々と閉山してしまい、ほとんどの金属を、ほぼ100%海外から輸入しているため、〝資源に乏しい国“と言われるようになったそうです。

閉山前の鉱山の数は、鹿児島県内の、屋久島、種子島、奄美大島などの島を含めて、約100カ所に金属鉱山がありましたが、実は、全国で4カ所だけ(すべて鹿児島県内)、現在も活動をしている鉱山があります、それが、菱刈・春日・岩戸・赤石鉱山だそうです。

日本国内には、これらの鉱山しかありませんが、南米やアジアなどの開発途上国に進出し、そこで資源開発を行い、採掘した鉱石を日本に輸出して、金属に加工しています。また、日本は、最近、まだどこの国も開発したことのない、深海底の鉱物資源に注目し、開発をめざして着々と準備を進めているそうです。

展示を見始めると、一見、「ただの石」だと思いながらも、見ていくうちに、私も知らない、過去の歴史も紐解け、更に、現在の日本がどの様な取り組みをしているのかも確認出来、資源は無限大に溢れているんだなぁ。と、未来に向かってなんだかワクワクしました。

私も、国内の廃棄物を扱う営業マンの1人ですが、廃棄物を資源に生まれ変わらせる為、目の前の廃棄物を大切にし、地球を資源だらけの星にしていきたいと思います。