2022年4月スタート ~10分で分かる「プラスチック資源循環促進法」~

2022年02月04日

今年4月から施行される「プラスチック資源循環促進法」は、プラスチックという素材に焦点をあて、プラスチック製品の設計・製造から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全体を通じたプラスチック資源循環(3R+Renewable(再生可能資源への代替))の促進を図ることを目的としています。

◆3R:Reduce(リデュース)= ごみの発生を減らす

Reuse(リユース)= 繰り返し使う

Recycle(リサイクル)= 資源として再び利用すること

◆Renewable(リニューアブル)=再生可能資源に替える

目次

背景

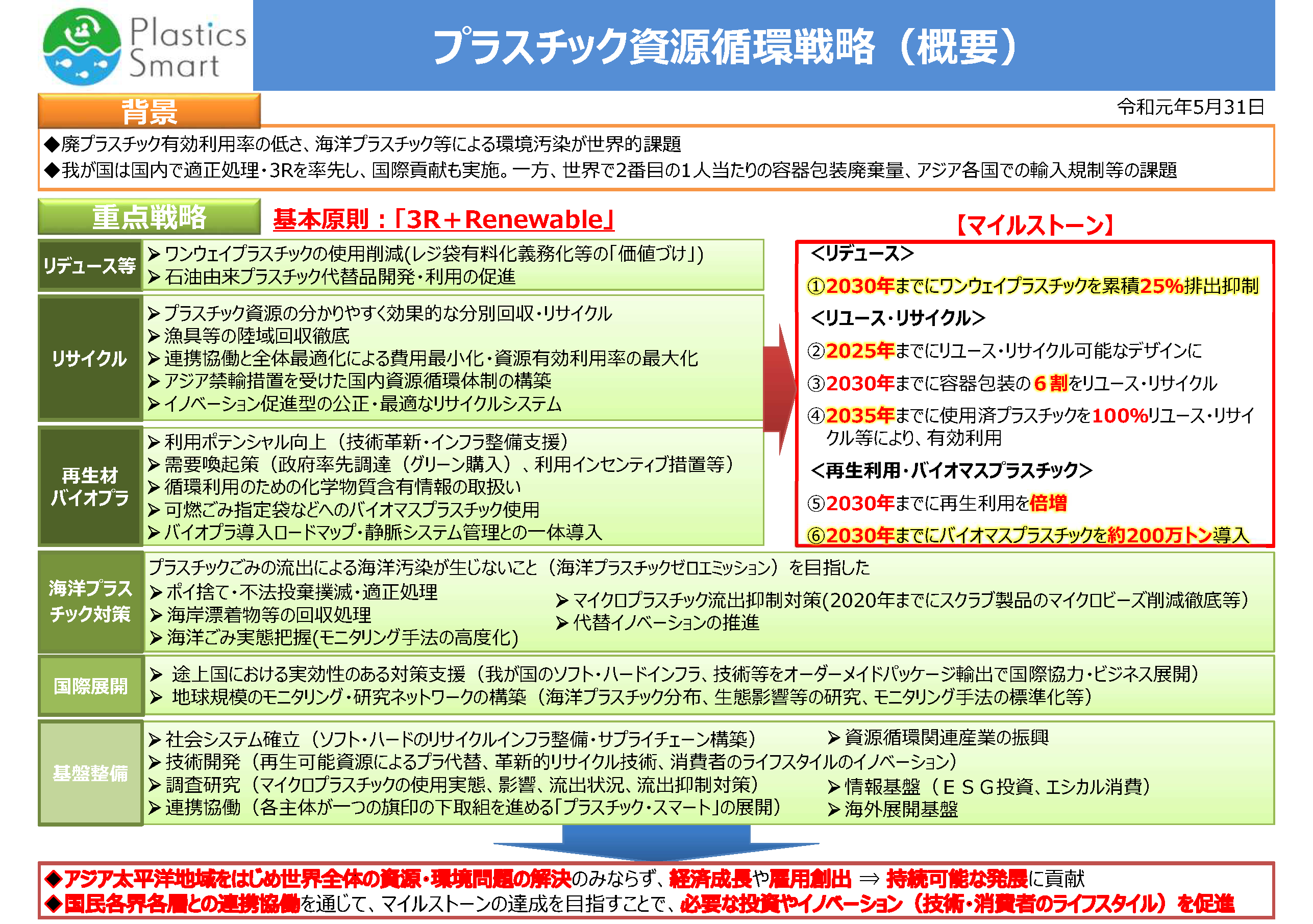

近年、地球規模の問題として大きく取り上げられている海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化問題、諸外国の廃棄物輸入規制などの幅広い課題に対応するため、2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定され、その基本原則として「3R+Renewable」(3R:リデュース.リユース.リサイクル+Renewable:再生可能資源への代替)が掲げられました。

この「プラスチック資源循環戦略」の具体的取り組みとして2020年7月にレジ袋の有料化がスタートし、今年4月から「プラスチック資源循環促進法」がスタートします。

参考:環境省HP「プラスチック資源循環戦略」の策定について

https://www.env.go.jp/press/106866.html

基本方針

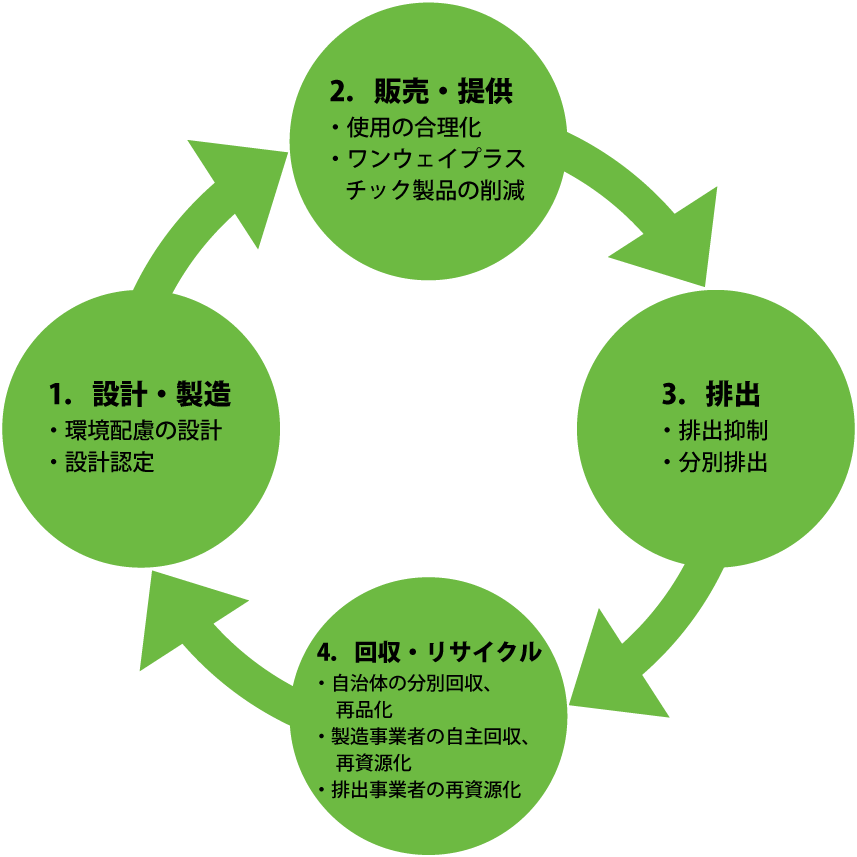

「プラスチック資源循環促進法」は、下記事項に関する基本方針を定め、プラスチック使用製品の設計・製造、提供・販売並びに排出、回収及びリサイクルの各段階において、3R+Rewableの原則に則り、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進し、「事業者」、「消費者」、「国」、「地方公共団体」等のすべての関係主体が相互に連携しながらプラスチック資源循環を促進させていくとされています。

| <基本方針として定める事項> ①プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向 ②プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項 ③プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 ④分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項 ⑤プラスチック使用製品の製造又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の促進のための方策に関する事項 ⑥排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策に関する事項 ⑦環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項 ⑧これらの事項のほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項 |

プラスチック資源循環促進法に基づく役割分担

基本方針として定める「プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向」において、下記役割分担の下、関係主体が積極的にプラスチックの資源循環に取り組むものとされています。

| 設計・製造 販売・提供 (事業者) |

①プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること ②プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること ③自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行うこと |

| 排出者 排出事業者 (消費者) |

①プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制し、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制に努めること ②事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出すること ③認定プラスチック使用製品を使用することに努めること ④排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を実施することに努めること |

| 市町村 | 家庭から排出されるプラスチック使用製品の分別収集・再商品化に努めること |

| 国 | プラスチックに係る資源循環の促進等のために必要な資金の確保等の措置を講じるよう努めること |

| 都道府県 | 市町村に対し必要な協力を行うこと |

ライフサイクルの各段階の取り組み

プラスチックの設計・製造から廃棄及びリサイクルされるまでの取り組みとして、次のように定められています。

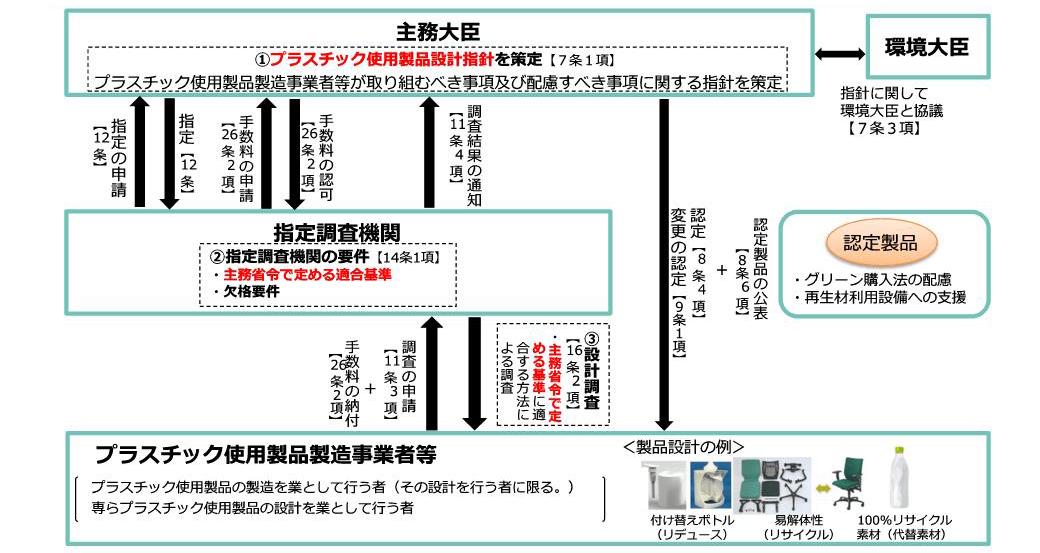

1. 設計・製造の取り組み

●環境配慮設計の促進

プラスチック使用製品製造事業者は、『プラスチック使用製品設計指針』に即した、プラスチック使用製品の設計に努める必要があり、業界団体等に製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を促していくとされています。

| ・減量化・包装の簡素化・長期使用化、長寿命化、・部品の再使用、再利用の容易化、・単一素材化・分解、分別の容易化・他素材への代替・再生プラスチック、バイオプラスチックの利用など |

●設計認定

『プラスチック使用製品設計指針』に適合したプラスチック製品であると国が認定(設計認定)する仕組みが設けられ、設計認定された製品は国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とされています。

2.販売・提供時の取り組み

●使用の合理化/特定プラスチック製品の促進

プラスチックごみを削減するため無料で配られる使い捨てのプラスチック製品(特定プラスチック製品)について、提供方法の見直しを求めています。

<対象業種と対象製品>

| 対象業種※ | コンビニ、スーパー、飲食店、テイクアウト・配達飲食業者 など | ホテルなど | クリーニングなど |

| 対象製品 (12品目) |

フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー | ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ | 衣類用ハンガー、衣類用カバー |

| 削減対策 (提供の工夫) |

・有償で提供する |

||

<特定プラスチック使用製品多量提供事業者>

前年度に対象製品を5トン以上提供した事業者は「多量提供事業者」とされ、取り組みが不十分の場合には勧告・公表の対象になるとされています。

3.排出時の取り組み

●排出事業者による排出抑制の促進

・プラスチック使用製品産業廃棄物の排出を可能な限り抑制し、可能な限り再資源化すること

・再資源化が難しいもので、熱回収を実施できるものについては熱回収を実施すること

・リチュウムイオン電池など、再資源化を著しく阻害するおそれのあるものの混入を防止すること

・前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250トン以上の排出事業者は「多量排出事業者」とされ、その取り組みが不十分の場合には勧告・公表の対象になる(小規模事業者は除く)

4.回収・リサイクル時の取り組み

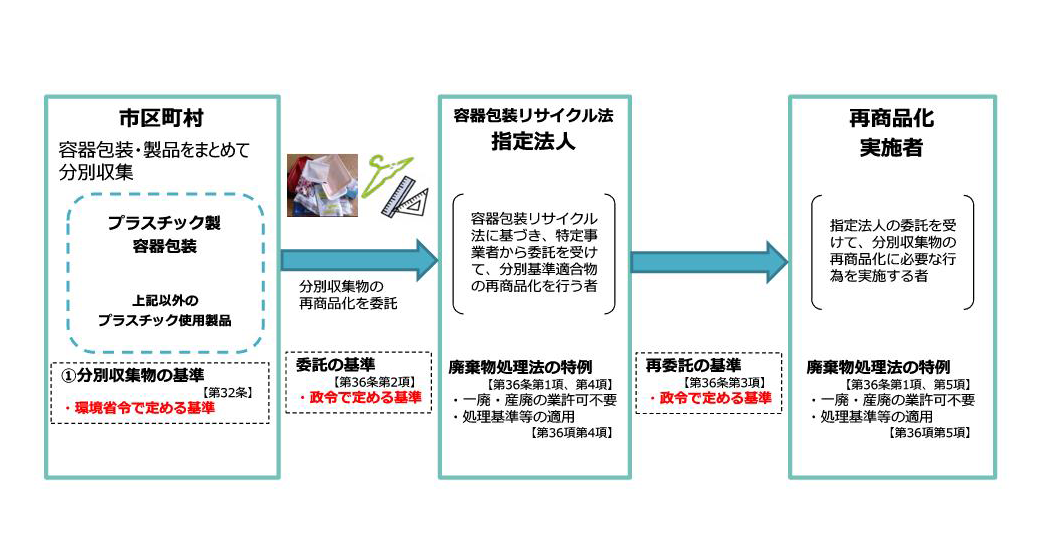

● 市区町村による分別収集・再商品化の促進

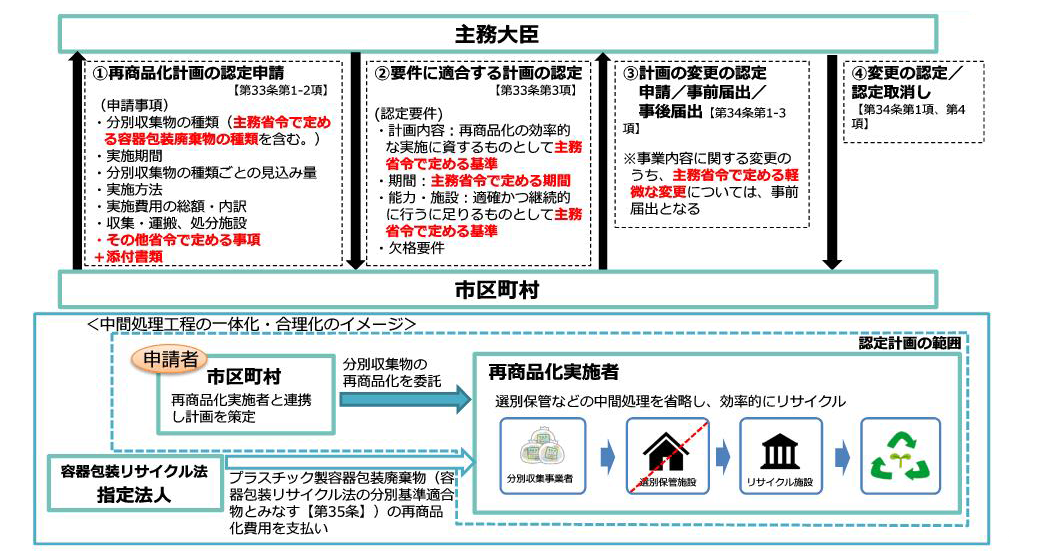

市区町村による再商品化方法として、下記2つの方法が認められており、各市区町村の状況に応じて選択又は併用が可能とされています。

| ①容器リサイクル法ルートを活用した再商品化 | ②市区町村と再商品化事業者が連携した再商品化 |

|

各自治体が行うプラスチック資源の分別収集を促進するために「 容器包装リサイクル法 」を活用した再商品化が可能となります。

|

市区町村と再商品化事業者が連携して再商品化計画を作成し、主務大臣が認定することで市区町村による選別・梱包などを省略した再商品化を実施することが可能となります。 |

● 製造販売事業者等による自主回収・再資源化の促進

プラスチック使用製品の製造・販売する事業者等が、自らが製造・販売した使用済みプラスチック製品を自主回収する計画書を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法に基づく業許可を取得することなく再資源化をおこなうことが可能となります。ただし、廃棄物処理法8条若しくは15条の規定による処理施設の設置許可は必要です。

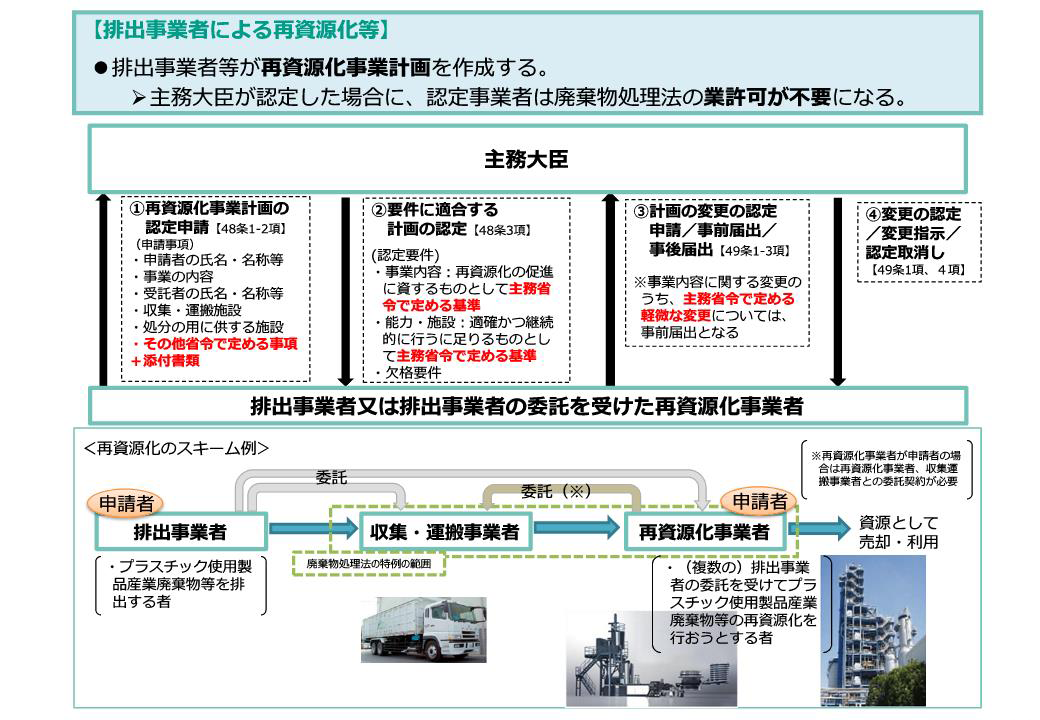

● 排出事業者等による再資源化の促進

プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する排出事業者又は排出事業者の委託を受けた再資源化事業者が、再資源化計画書を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法に基づく業許可を取得することなく再資源化をおこなうことが可能となります。ただし、廃棄物処理法8条若しくは15条の規定による処理施設の設置許可は必要です。

※参考:環境省Webサイト「プラスチックに係る資源循環の促進等に 関する法律」の政省令・告示について

https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210823_01.pdf

さいごに

この新法は、プラスチックを規制するための法律ではなく、資源として循環させる取り組みを促進させるための法律です。

カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現のためにも、プラスチック再資源化に対する一人ひとりの積極的な取組が一層進展することを期待します。

また、レジ袋の有料化後にマイバッグが必需品なったのと同様に、この新法の施行に伴い消費者の行動様式やニーズが大きく変化する可能性があります。多くの企業はさまざまな対応を迫られるかもしれませんが、そこにはビジネスチャンスの可能性があるとも言えるでしょう。

※ 環境省によるプラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイトが開設されています。

興味のある方はこちらもご覧になってください。

https://plastic-circulation.env.go.jp/

当社は、自動車や家電で培ったノウハウで、自主回収・再資源化のスキーム構築・運営をサポートしています。