中国の廃棄物輸入規制で、2017年度の日本の不法投棄は増えたのか?

2019年01月28日

この記事のポイント

・外国政府の廃棄物輸入規制による影響はまだないとする自治体が多い

・しかし「再生・焼却・埋立処分」が足りなくなるのは必至

・民間の産廃業者に一廃の焼却炉の運転管理を委託することを検討すべき

目次

不法投棄が減っても課題は山積み

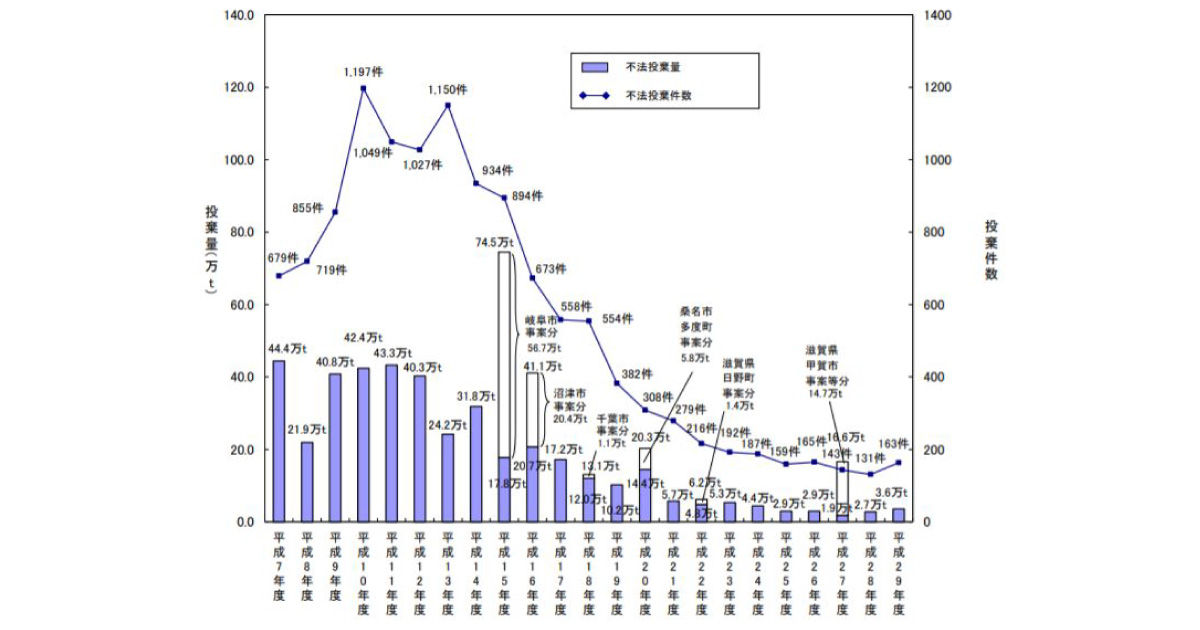

毎年環境省から全国の不法投棄、不適正処理の残存量と新規判明量などが発表されます。29年度のデータも1月11日に発表されました。

◇産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成29年度)について

出典:環境省

新規判明量が3.6万tと、前年度に比べて少し増えていますが、私が社会人になった20年前は、年間40万tもコンスタントに新規に判明していたのですから9割減です。

大規模不法投棄やダイオキシン問題などで、社会的に問題視されはじめたことや、廃棄物処理法の強化、それに伴って大手の排出事業者の意識の変化、地域住民の監視、警察と自治体の連携などの結果だったのでしょう。

その気になれば社会は変わることができるのだと思うと、勇気が湧いてきます。

さて、上記報道発表の中で、異例ともいうべきでしょう、環境省が以下のようなコメントを添えています。

「平成30年1月以降に判明した廃プラスチック類に係る不法投棄事案について、その背景等を、報告のあった都道府県等に個別に確認した結果、外国政府の輸入規制に係る影響によるものであるとの回答はありませんでした。」

この報告書は平成29年度のものですから、中国が一部廃プラなどの輸入を停止した平成29年末以降の、平成30年1月~3月までのデータが含まれています。

その3か月分についてのコメントですが、実際は「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査」のアンケート結果からの引用です。

この調査は、平成30年1月~7月の状況を対象としたものですので、7月の段階では、いずれの自治体も中国の禁輸の影響はまだ出ていないという認識のようです。

◇外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について

出典:環境省

7月ということは、中国の輸入禁止から半年です。

在庫を積み上げたり、東南アジアに輸出先を変更したり、国内処理に切り替えたりしてなんとか持ちこたえるくらいはできたでしょう。

しかし、溢れかえらんとする現状に追い打ちをかけるように、先月12月末から工業系プラ、雑品スクラップなども禁輸になりましたし、今年12月末には非鉄系スクラップなども禁輸になる予定です。

さらに逃げ道だった東南アジア諸国でも輸入規制が進むなど、状況は悪化の一途をたどっています。

仮に年間100万tは国内処理を増やさなければならないとすると、選別等の中間処理を増やすだけでは足りず、結局は最後に行きつく「再生・焼却・埋立処分」が足りなくなりそうです。

今年中に社会問題として表面化することでしょう。

ではどうするか?

短期的には、不法投棄40万t時代に逆戻りするか、処理能力に余裕がある施設を使うしかありません。

前者は論外として、可能性があるとしたら「一廃の焼却炉」か「製鋼用電気炉」の利用が挙げられます。

特に一廃の焼却炉は産廃の許可がなくても、一廃の許可を受けているのです。許可を出している都道府県は関連資料を持っていますし、省令を少し(?)いじるだけで法律の問題はクリアできます。

社会問題化すれば、政治的な問題も突破できるとしましょう。あとは受入れる廃棄物の質と量の変化に現場が対応できるのかという技術的な問題が残ります。

この解決策として、民間の産廃業者に一廃の焼却炉の運転管理を委託することも検討すべきかもしれません。

この混乱を契機として、産業廃棄物と一般廃棄物の区分がナンセンスだという意見にもますます勢いがつくかもしれませんね。

もちろん、リバーグループとしても、選別機等の追加導入は当然のこと、様々な方法で対応を進めています。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)