CCS・CCU・CCUSとは?二酸化炭素を回収利用する技術のメリット・課題を解説

2024年02月16日

カーボンニュートラルを実現するための技術として、今注目されているCCS。国内外で研究開発が進む一方で、様々な課題が浮き彫りになっています。この記事ではCCSを始めとするCO2の回収利用技術について、その現状や課題を解説していきます。

目次

CCS・CCU・CCUSとは何か?

世界中で研究されている、CO2の回収・貯留、利用に関する技術

CCS・CCU・CCUSとは、CO2を分離・回収し、貯留したり利用したりする技術の総称で、カーボンニュートラル実現に向けた画期的なアイデアとして注目を集めています。

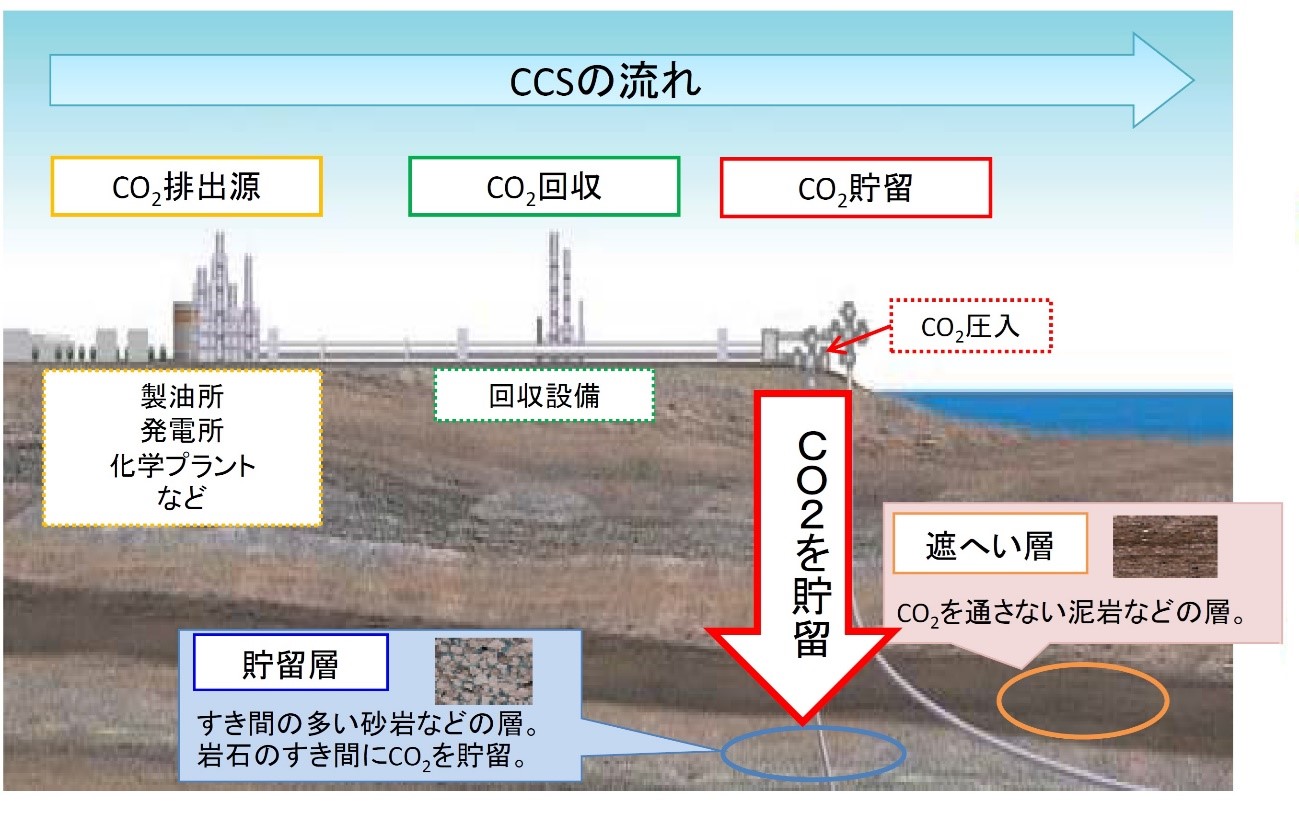

CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)

「二酸化炭素回収・貯留」という意味で、発電所や化学工場などから排出されたCO2を分離・回収後、地中深くに貯留する技術。

CCU(Carbon dioxide Capture, Utilization)

「二酸化炭素回収・利用」という意味で、分離・回収したCO2を利用する技術。具体的には、燃料やプラスチックなどに作り替えるほか、油田の油層に圧入して原油を回収しやすくするといった活用方法がある。

CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)

「二酸化炭素回収・利用・貯留」という意味で、分離・回収、貯留したCO2を、さらに利用する技術。CCSとCCUを合体させた用語。

これらの技術は、2060年までに削減予定であるCO2の約14%を担うことが期待されており、日本でも経済産業省が技術開発の支援を行い、実用化を目指しています。

※画像は資源エネルギー庁HPより引用

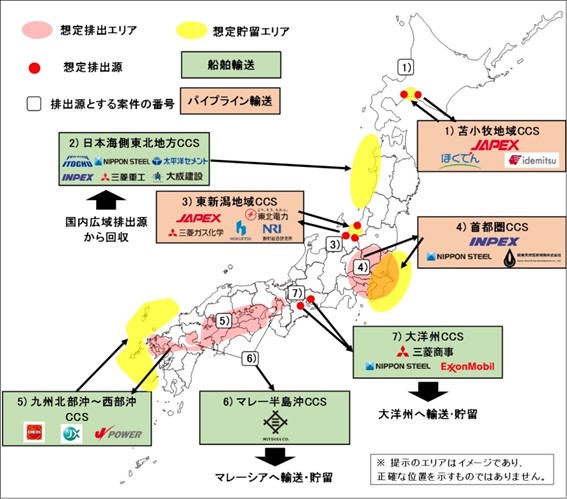

日本最大級の苫小牧CCS実証実験施設

北海道・苫小牧では、大手民間企業が共同で立ち上げたCCS技術統合会社が主体となり、2012年から大規模な実証実験を行っています。これは、製油所から供給されたガスからCO2とそれ以外の気体を分離させ、海底深くに掘った井戸にCO2を貯留するという計画で、2019年には目標だった30万トンの圧入を達成。現在はそれらが漏れ出さないかのモニタリングを行っています。

「経済産業省CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ」によると、現在北海道から九州までの11拠点で、合計160億トンの貯留層があると推計されています。 2050年時点では年間約1.2~2.4億トンの貯留が想定されていることから、さらなるCCS事業の展開を見据え、政府支援の下、7つの事業が国内外で進められています。

※画像は経済産業省HPより引用

CCS・CCU・CCUSのメリットは?

CO2の削減に貢献

環境省によると、例えば約27万世帯分の電力を供給できる石炭火力発電所にCCSを導入できれば、年間約340万トンのCO2排出を防ぐことができると試算されています。日本の2021年度の温室効果ガスの排出量・吸収量は11億2,200万トンであることから、CCS導入が実現できれば非常に大きなインパクトになることがわかります。

エネルギーの安定供給とCO2の資源循環を実現

電力の7割を火力発電で賄う日本は「化石燃料」への依存度が高く、そのためCO2を多く排出しています。しかし、エネルギー変換効率が高く、安定した発電ができる火力発電は、優れたエネルギー源であることも事実です。そうした観点からも、CCSなどの技術によるCO2排出量の削減が急がれます。

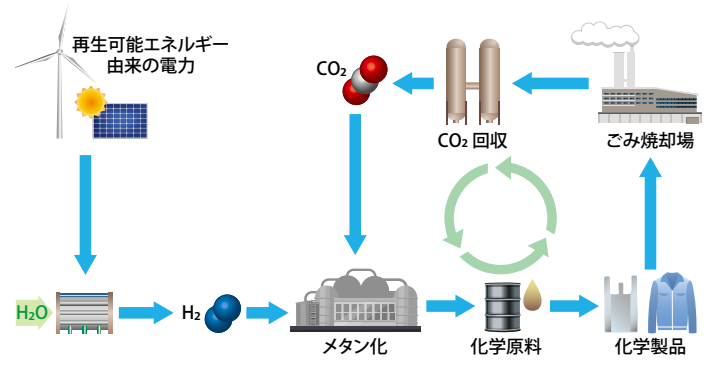

再生可能エネルギーで生み出された余剰電力を効率よく保管する技術として「水素蓄電」がありますが、この技術は水素を直接利用できる水素専用インフラの整備が大きな課題となっていました。しかし、CCSで回収したCO2と水素を反応させることにより、「メタン」を作りだすことが可能なので、水素専用インフラを整備せずとも既存の都市ガス用インフラを用いてエネルギー活用が可能となります。

また、それらを使用した製品が廃棄される際に、再び CO2を回収することで、資源として循環利用する流れができるとされています。

※画像は環境省「CCUSを活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み」より引用

CCS・CCU・CCUSにおける課題は?

技術の確立

CO2の分離・回収はまだ新しい技術であり、CO2回収率やエネルギー効率の向上など、実用化に向けた多くの課題をクリアしていく必要があります。その一例として、CO2を運搬する際に日本では船舶輸送が不可欠ですが、世界では実施例が少なく、輸送技術においてもさらなる技術の向上が求められています。

コストの低減

CCSやCCUSの技術開発には莫大なコストが必要です。技術の進化による分離・回収コスト、採掘・貯留コストの低減を目指すのはもちろんのこと、将来の大規模輸送に向け、バリューチェーン構築による輸送コストの削減も重要課題になっています。

貯留適地の選定

CO2を貯留する場所はどこでもよいわけではなく、地下800メートルより深くにある砂岩などからできている「貯留層」と、CO2の漏洩を防ぐ泥岩などからできている「遮へい層」のある場所が必要です。日本は貯留可能な「貯留ポテンシャル」が約1,500~2,400億トンと考えられていますが、採掘調査などを通して適地の選定を行う必要があります。

CCSを実施するための法整備

現在はCCSやCCUSに特化した法令がないため、様々な法律を適用法規としています。このため手続きが煩雑であり、ビジネスとして民間企業が参入しにくいのが現状です。今後はCCSやCCUSなどの取り組みを推進させる法律を整備することが求められています。

CCS・CCU・CCUSへの世界と日本の取り組みは?

欧米諸国における取り組み

欧米では2018年頃からCCS開発が急増しています。その背景として、CCSに対する政府支援の拡充が要因と考えられています。例えば、アメリカではCCS事業を税額控除の対象に加え、2022年にはさらに控除を拡大したほか、EUでは再生可能エネルギーやCCSを含む低炭素化技術に対し、10年間で100憶ユーロの支援を行う基金を設立。イギリスやノルウェーでは、政府が支援する先導的なCCSのサプライチェーン拠点を選定し、民間による開発を促進しています。

また、CCUSの商用化に関しても実証事例が増えつつあり、欧米では、スタートアップ企業を中心に合成燃料へのCO2再利用の事業開発が進められています。

新興国における取り組み

CCS開発は新興国でも活発化しており、2021年のCOP26に合わせてインドネシアやマレーシアも脱炭素化の達成目標を公表。両国は外国政府や企業と覚書(MOU)を締結し、国を挙げて取り組んでいます。

CCSを取り巻く国内環境

日本は先進国のなかでは比較的早い段階でCCSの実証実験に取り組んでおり、先ほど紹介した北海道・苫小牧の大規模CCSだけでなく、CO2の分離・回収法で主流の方法や、回収したCO2を液化CO2として船舶輸送する際のタンクなどでは、日経企業が市場シェアの上位を占めています。しかし、当初は日本の政策のなかで優先順位が高いわけではなかったことから、いまだに商用ベースで稼働するCCSの実現に至っていません。

また、CCUSについても大手企業や研究機関で研究開発に取り組んでいるものの、CO2再利用方法として注目されている合成燃料の分野では、海外のスタートアップ企業が先行している事例が多く、後れを取っているのが現状です。

官民一体となった取り組みが求められる日本

CCSやCCUSの商用化にはまだまだ課題が山積しているうえ、日本は欧米のように政府による支援が十分であるとは言えません。そのため、現在政府は諸外国の事例を参考に、支援のあり方を検討しており、開発・建設費用の支援制度の導入や法整備、2030年までの地域ごとの CCUS 説明会実施や技術革新を生むスタートアップの育成などといった事業環境の整備に着手しています。さらに、CCUSを実現するには社会に受け入れられることも重要とされており、官民一体の取り組みが求められています。

循環型社会を目指すTREがスタートしたCCU

2023年12月、当社リバー株式会社の親会社であるTREホールディングスが、東北大学とともにCCU技術の社会実装を目指す研究拠点を開設しました。「TREホールディングス×東北大学WX(Waste Transformation)共創研究所」を冠した本研究所では、廃棄物の焼却処理とCO2回収利用を統合する革新プロセスの開発を行います。さらに研究開発と並行して若手人材の育成も視野に入れ、持続可能な研究を目指して取り組んでいます。

※リリースはこちらから

TREホールディングス㈱(東証プライム:9247)とは?

2021年10月、金属リサイクル大手のリバーホールディングス㈱(現:リバー㈱)と建設系廃棄物のリサイクルや木質バイオマス発電に取り組む㈱タケエイが経営統合して誕生。「地球の環境保全に貢献する。」を企業理念に掲げ、廃棄物処理・再資源化事業、資源リサイクル事業、再生可能エネルギー事業を中心に展開。「総合環境企業」として脱炭素社会、高度循環型社会の実現に向けた取り組みを進めている。

HPはこちらから