ネットゼロとカーボンニュートラルは何が違うの?

2024年10月01日

日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指しています。近年ではこれをネットゼロと表現する場合もありますが、これらはどのような違いがあるのでしょうか。この記事ではネットゼロとカーボンニュートラルの定義や違い、これらを取り巻く現状などについて解説します。

目次

ネットゼロとカーボンニュートラルの違いとは?

ほぼ同義のネットゼロとカーボンニュートラル

まずカーボンニュートラルは環境省によると、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」 から、植林、森林管理などによる「吸収量」 を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることとされています。

一方、ネットゼロも温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするという意味です。ネットとは「正味」という意味であり、実質ゼロ、全体としてゼロという意味合いとなります。例えば建物の中で人々が活動する際、省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにすることを目指すZEB(Net Zero Energy Building、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)という建物を説明するときなどに使用されています。

このように、実態としては同じ意味で使われており、両方とも人間活動による温室効果ガスの排出・吸収を対象としています。また、似ている言葉として「カーボンオフセット」がありますが、こちらは日常生活や経済活動において、排出される温室効果ガスの削減を行った上でどうしても削減できない場合に、その量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資することなどにより、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方を指します。吸収や削減ではなく、他の手段でバランスを取るということが、ネットゼロやカーボンニュートラルと異なる点です。

ネットゼロとカーボンニュートラルの厳密な違い

同じ意味で使われているネットゼロとカーボンニュートラルですが、SBT(Science Based Targets)で定めている削減目標の範囲においては、少し違いがあります。SBTとは、CDP(英国の慈善団体が管理する非政府組織)、国連グローバルコンパクト(UNGC)、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)が共同で運営する国際的なイニシアチブのことで、企業に対し科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減目標と、目標を達成するための行動を求めています。

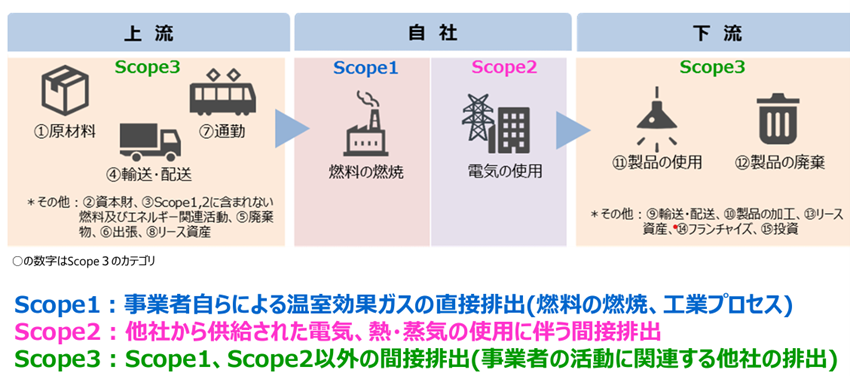

出典:環境省

SBTでは上図のように、上流から下流に至るサプライチェーンでの排出削減を求めており、自社とその前後の工程をScopeで分けています。カーボンニュートラルはScope1、Scope2を対象としているのに対し、ネットゼロはScope1、Scope2、Scope3を対象としているため、ネットゼロのほうがサプライチェーン全体を対象としている、より厳しい目標であると言えます。近年では企業の持続可能性が重視されるようになったため、SBTに賛同し認定を受けている企業は、ESG投資の観点で評価されやすいと考えられています。

ネットゼロとカーボンニュートラルはなぜ必要なのか?

パリ協定で掲げた平均気温上昇の抑制

2015年にパリで開かれた国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)では、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みについて合意されました。これがパリ協定です。この協定では、温室効果ガス排出削減の長期目標として

「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる」

ことが掲げられ、締結国はこれを達成するための取り組みを推進しています。ここからネットゼロやカーボンニュートラルという言葉が様々な分野で使用されるようになったのです。

IPCCで地球温暖化が人間活動によるものだと明言

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化の科学的根拠をまとめた評価報告書を数年ごとに発表しています。過去の報告書では、気候変動は人為的な影響による可能性を示唆するにとどめていましたが、2021年に発表された最新報告書では、「人間活動が原因であることに疑う余地はない」と断定。世界中で注目されました。

現在の地球の温度はすでに工業発達以前のレベルから1.1度上昇しており、実際に近年あらゆる地域で異常気象が発生しています。今後1.5度上昇まで到達すると、「ますます激しい熱波が、ますます頻繁に起きる」と指摘されており、ネットゼロやカーボンニュートラルへの取り組みはさらに喫緊の課題となっています。

ネットゼロとカーボンニュートラル実現のために取り組まれていることは?

もっとも取り組みが進んでいるとされるイギリスの現状

ネットゼロやカーボンニュートラルを目指し、世界各国で目標を掲げていますが、なかでもイギリスは先進的な事例であると言われており、2050年までにネットゼロを目標に掲げています。その達成に向け、1990年比で2030年に68%、さらに2035年までに78%の温室効果ガス排出量を削減することを宣言。2021年10月には「ネットゼロ戦略」を策定し、達成に向けた具体的な計画を示しています。また、日本との再生可能エネルギーパートナーシップに関する共同声明を発表するなど、クリーンエネルギー移行を加速するための連携を強化する意向です。

進捗としては、2023年の国内温室効果ガス排出量は前年から5.4%減少し、全温室効果ガス排出の約11%を占める電力部門はCO2換算で4,110万トンと、最大の減少を記録しています。ただ、ネットゼロへの取り組みが進んでいると賞賛される一方で、他国から多くのものを輸入している現状では、それらを作るために排出される温室効果ガスは考慮されていないのではという批判もあります。このため数値上だけで進捗を測ることについては慎重な見方をする必要があるようです。

課題の多い日本の現状

日本の温室効果ガス削減目標は、2030年度に2013年度比で46%削減(さらに50%の高みに向け挑戦する)、2050年までにゼロ(排出+吸収で実質ゼロ))にすることを掲げています。経済産業省が中心となり、関係省庁と連携して「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、産業政策やエネルギー政策の面から成長が期待される14の重要分野について、目標の実現へ向けた実行計画を打ち出しています。

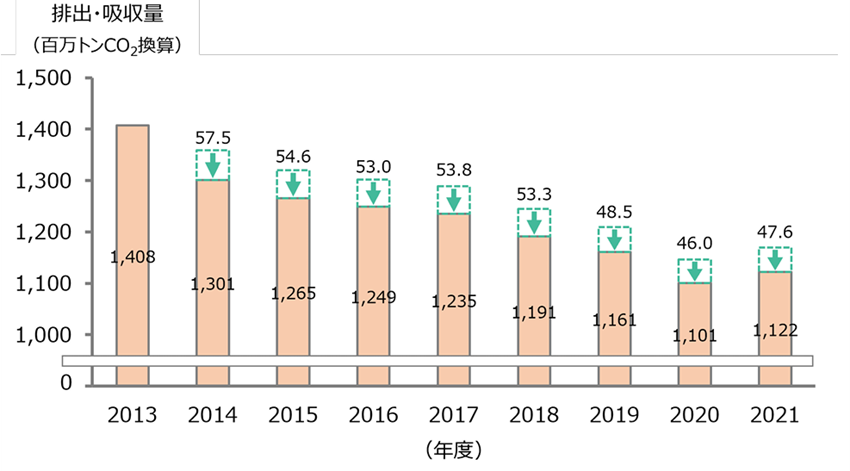

進捗としては、上のグラフのように2021年度の排出・吸収量の合計は、11億2200万t(CO2換算)で、前年度比2.0%の増加となってしまいました。2013年度比では20.3%減少していますが、目標達成までは厳しい道のりです。というのも、日本は国土面積が狭く、ソーラーパネルや風力発電は限られた一部の土地にしか設置できません。原発の再稼働にも頼れない現状では、確実な打開策を見い出せるかどうかがポイントとなるでしょう。

脱炭素社会・高度循環型社会をめざすリバー株式会社

カーボンニュートラルを達成するにはサーキュラーエコノミー(循環経済)への転換が不可欠であるため、廃棄物の再資源化には大きな期待が寄せられています。そこで廃棄物処理・資源リサイクルのパートナーであるリバー株式会社は、再資源化に貢献すべくさまざまな取り組みを行っています。

栃木県壬生町にシュレッダーダスト選別施設を新たに開設予定

リバー株式会社では、廃棄物を処理するための大型破砕機(シュレッダー)から排出されるシュレッダーダストを選別し、金属や硬質プラスチック、軟質プラスチックなどの有価物を取り出すことで、ダスト量を削減してきました。これまでも複数の事業所にて設備投資を行ってきましたが、さらなる再資源化の増進とダスト量の削減を目指し、栃木県下都賀郡壬生町に新たな施設を開設する予定です。本事業所は、近隣北関東に位置するグループ拠点から、これまで焼却・埋立処分されていたシュレッダーダストを回収し、高度な選別を行うことで、未利用だった金属やプラスチックなどを安定的に再資源化します。また、同事業所には太陽光発電システムに加え、RPF(固形燃料)の製造設備を設置することで、大幅なCO2の削減を見込んでいます。

詳しくはこちらをご覧ください。

ベッドマットレスのリサイクル実証事業をスタート

日本ではベッドマットレスに含まれるポリウレタンは廃棄物として回収され、その多くが焼却処分されています。そこでリバー株式会社は、パラマウントベッド、三井化学と共同で、ベッドマットレスに含まれるポリウレタンのケミカルリサイクルに向けた取り組みを開始。環境省が公募している「令和5年度脱炭素型循環経済システム構築促進事業」のうち「プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業」に採択されました。低炭素なケミカルリサイクル技術や回収までのリサイクルシステムの確立を目指します。

詳しくはこちらをご覧ください。

リバー株式会社は、今後も脱炭素社会、および高度循環型社会の実現へ向け、他社と連携しながら取り組みを進めていきます。廃棄物処理や資源リサイクルに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。