サステナブルマテリアル展での講演「リサイクラーから見る自動車のマテリアルリサイクルの現状と課題」についてご紹介!

2024年12月04日

2024年10月29日から10月31日まで開催された高機能素材Week[東京展]で、10月30日のサステナブルマテリアル展 特別講演に、リバー株式会社 執行役員 事業本部 事業統括部長 山下勇一郎が登壇いたしました。「リサイクラーから見る自動車のマテリアルリサイクルの現状と課題」と題し、総合リサイクル企業であるリバーが考えるカーボンニュートラル/サーキュラーエコノミー社会の実現に向けた現状の課題と、その対応策について講演を行いました。

目次

リバーの自動車リサイクルの概要

日本では年間約300万台の使用済自動車が発生してします。リバーグループでは自動車リサイクル法に基づく4つの許認可(引取、フロン回収、解体、破砕)を取得しており、ELV川島事業所とELV柏事業所では、年間2万台の使用済自動車を解体しています。また、自動車の破砕を行う6つの事業所において、関東の使用済自動車発生台数の1/3に相当する24万台(年間)を破砕しており、日本最大級の規模といえます。

解体事業と破砕事業の両方を手掛けるのは日本でも少数事業者のみです。

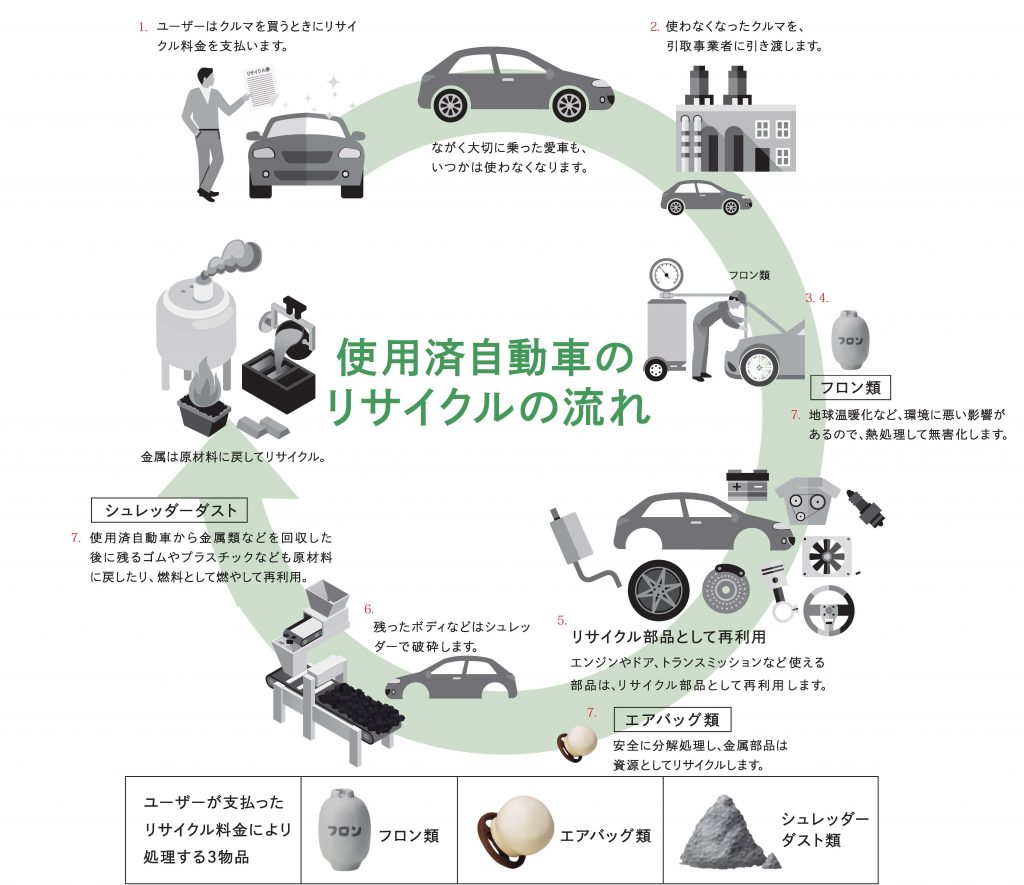

使用済自動車リサイクルの流れ

出典:使用済自動車のリサイクル処理の流れ|自動車リサイクルとは|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

一般ユーザーが支払うリサイクル料金はフロン・エアバッグ・シュレッダーダスト(ASR)の処理のみに使用されており、使用済自動車の流通は自由取引となっています。

自動車解体事業の現状と課題

使用済自動車の排出台数が減少し、オートオークションの成長により解体業者間の競争が激化しています。これにより、解体業者の収益が低下しているのが現状です。また、解体業者の多くは中小規模であり、少子高齢化が進むにつれ、慢性的な人手不足も深刻な問題です。さらに、中古自動車の輸出が増え、貴重な資源の海外流出が懸念されている一方で、中古部品の需要増加や資源価格の高騰を背景に、違法な解体業者や不適正なヤードが増加しており、国内の資源循環に悪影響を及ぼす可能性があります。

こうした自動車解体事業の実態を踏まえ、自動車、部品、素材の各メーカーと、解体業者等のリサイクラーが協調・連携し、解体工程の効率化や自動化、リサイクルしやすい製品設計、リサイクル材の付加価値向上など、現状を改善していく必要があります。また、不適正ヤードの取り締まりや対策を強化していくことも今後の課題です。

マテリアルリサイクルへの課題

現時点では、リサイクル材はバージン材の品質と同等にはならず、バージン材に比べCO2削減効果は高い反面、コストが高いのが課題です。

リサイクラーとして安定した品位のリサイクル材を生産していくことを目指していますが、物理的選別では限界もあり、100%異物を取り除くことはできません。リサイクル材はバージン材とまったく同品質ではないことを念頭に、リサイクラー・素材メーカー・素材を使用する製品メーカーが一体となってこの課題を克服する必要があります。

リサイクラーは品質向上への努力を、製品・素材メーカーはリサイクル材を使いこなす努力 を、そして国・自治体はリサイクル材促進への施策をと、各方面での共創が重要となってきています。

リバーでの取り組み

リバーでは、使用済自動車を受入れたあと、自動車リサイクル法に沿って、解体から破砕まで一貫処理しています。

また、リバーでは動脈企業と連携して様々な取り組みを行っています。

-

化学メーカー大手の住友化学(株)と連携し、自動車のプラスチックリサイクルの「量と質」の課題解決に取り組んでいます。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

-

㈱デンソーとリバー㈱を共同代表に、複数の法人が共同で行う「ELV自動精緻解体を起点とした水平サイクルを実現する動静脈一体プロセスの技術実証」が、環境省の令和5年度自動車リサイクルにおける再生材利用拡大に向けた産官学連携推進事業の一つに採択され、自動車産業のサーキュラーエコノミー実現に向けた実証実験をスタートさせました。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

リバー株式会社は、今後も脱炭素社会、および高度循環型社会の実現へ向け、他社と連携しながら取り組みを進めていきます。廃棄物処理や資源リサイクルに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。