災害ごみに立ち向かうためには?(後編)

2018年01月29日

災害大国ニッポンの課題、災害ごみ/災害廃棄物のお話後半です。

目次

岩手・宮城・福島の3県は、それぞれに異なる事情を抱えていました。できる限り再資源化を目指す上でもその特殊性を考慮した処理方法が必要とされ、各地でトライアンドエラーを繰り返しながら、さまざまな技術が開発されていきました。ここでは、岩手と宮城の2県で行われた災害廃棄物の処理をご紹介します。

岩手と宮城の処理フローは 大きく異なっていた

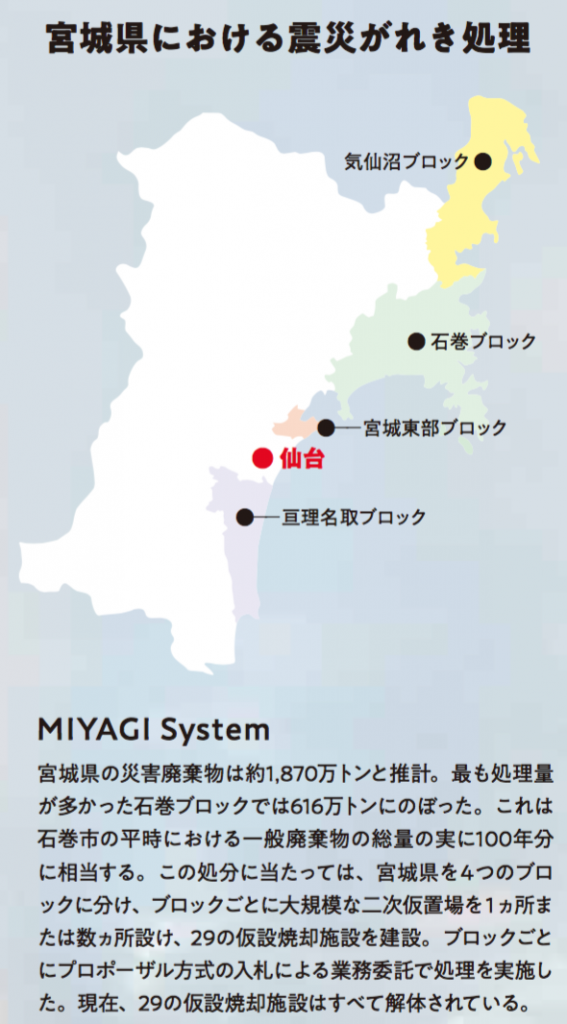

東日本大震災で生じた災害廃棄物全体(津波堆積物を除く)の約58%を排出した宮城県では、多くの市町村が廃棄物処理を県に委託せざるを得ませんでした。そこで県庁では、県内を4つのブロックに分割してそれぞれに焼却施設をつくり、各ブロックに災害廃棄物を運び込んで処理を行うことにしました。そして、その業務を請け負う民間企業を募り、競争入札を行い、大手建設業者を中心に廃棄物処理業者や中小建設業者などがJVを組んで処理を進めることになりました。それぞれの場で独自の技術を利用したアイデアが試され、さまざまな技術が開発されていきました。

それでも県内ですべての災害廃棄物を処理することは不可能だったため、全体量の約2%は全国の自治体に処理の協力を要請。しかしそこでも、放射能汚染の風評被害や運搬コスト、受け入れ可能な災害廃棄物の品質評価など、多くの課題をクリアしなければなりませんでした。

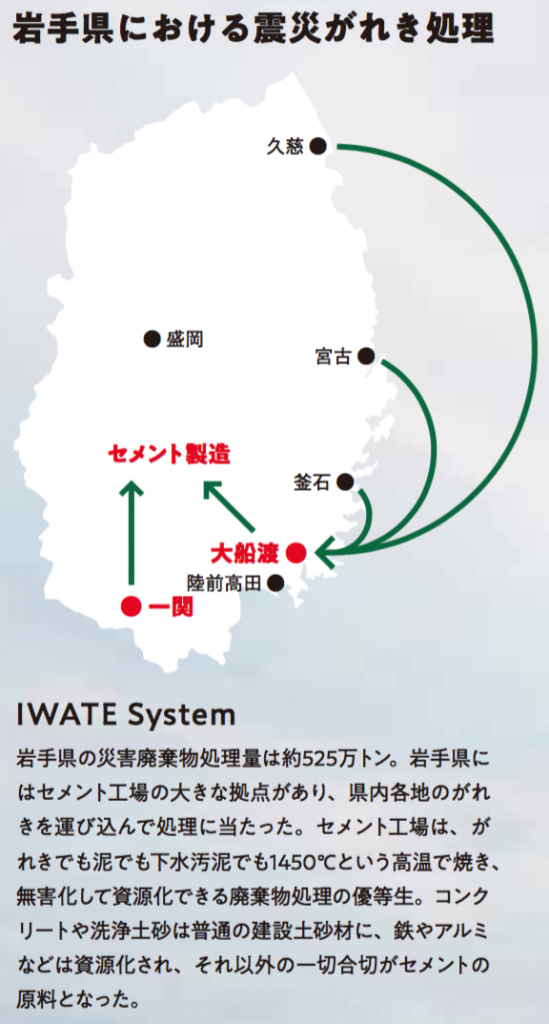

一方、岩手県には太平洋セメントの大船渡工場、三菱マテリアルの岩手工場(一関市)という2つのセメント工場と、釜石市に新日鉄住金の製鉄所がありました。災害廃棄物のなかには、コンクリートがらやアルミ・貴金属類・鉄といった再利用しやすいものと、雑多で分別の困難なものがあります。セメント工場では、そうした分別が困難な可燃性のものを、セメントの原料や燃料にすることができます。しかもセメントは、被災地での復旧や復興の工事で使用できるため、格好の再資源化の手段でした。

そこで岩手県ではこの地域性を生かし、これら既存の施設を使うという処理の大きな枠組みを描き、二次仮置場で分別処理された県下全域の災害廃棄物を、鉄くずは釜石に、雑多な可燃物は大船渡と一関市の2工場に搬入して、500万トンを超える災害廃棄物の大部分を県内で処理することができたのです。

災害廃棄物処理に決まった方法はありません。被災地域の地理的条件や、産業的特性などに合わせて、その都度処理の枠組みを構築しなければならないのです。

災害廃棄物に立ち向かうために静脈産業はさらなる連携を

「災害大国」といわれる日本。今後予測される大規模災害に対して、東日本大震災の経験は貴重な財産となります。被災地の復旧に静脈産業は大きな力を発揮しました。さらに大きなシナジーを生み出すために、今もさまざまな連携構築が進められています。

2014年3月、岩手・宮城両県での復旧は完了しました。3000万トン弱のがれき処理に、3年の時間と1兆円を費やした計算になります。この経験は、災害廃棄物処理に関するたくさんの教訓とノウハウを残しました。

たとえば、セメント工場や廃棄物処理施設が、災害廃棄物を円滑に処理するための最重要拠点として再認識されました。また関連する各業界で、災害廃棄物処理に関するノウハウや新しい技術が生まれています。さらには、災害対策基本法や廃棄物処理法などの制度面でも見直しが図られました。災害時には、産業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理するときの届け出は「事後でよい」とする特例措置が整備されたことなどが一例です。

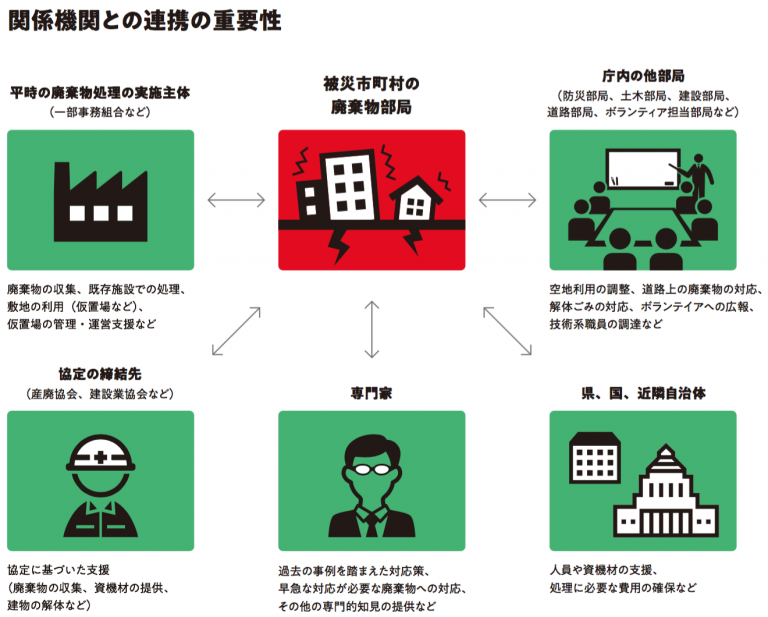

今、問われているのは、そうした教訓をいかに残し、次に生かせるかです。2015年9月には、「災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste-Net)」が発足。環境省が事務局となり、国に集まってくる知見や技術を活用し、災害対策力向上につながる支援ネットワークの構築が始まっています。平時には過去の災害の情報を収集・分析し、災害廃棄物処理計画の策定や人材育成、防災訓練の支援などを行います。そしていざ災害となれば、速やかに被災地に専門家や技術者、廃棄物関係団体を派遣して、災害廃棄物の処理計画の策定から最終処分に至るまでの技術・管理・運営支援を実施します。すでに2015年9月に起きた関東・東北豪雨や、2016年4月の熊本地震などで支援を実施。実績を重ねるなかで、徐々に一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業、その他の民間事業者団体の役割分担についての整理が進み、連携や協力体制の整備が図られています。また、危機意識の高い地方自治体では周辺市町村や廃棄物事業者、建設業者などと、有事の際の災害廃棄物処理に関する協定を個別に結ぶ動きが広がっています。

今後起こると想定されている巨大地震で発生する災害廃棄物の量は、東日本大震災と比較して、首都直下地震で2倍から3倍強、南海トラフ巨大地震にいたっては10倍以上が見込まれています。東日本大震災のがれき処理に3年と1兆円を費やしたとすると、南海トラフ巨大地震では30年を超える月日と10兆円を要する計算になります。この数字をいかに最小限に抑えるか――その難問に立ち向かうために、国、自治体、研究機関、そして静脈産業の連携強化が求められています。

(アイキャッチ、本文で使用している写真:沼田孝彦)

監修久田真(ひさだ・まこと)

東北大学大学院工学研究科教授。工学博士。京都大学工学部交通土木工学科卒。専門分野はコンクリート工学、維持管理工学。東日本大震災では、公益社団法人土木学会の震災がれきの処分と有効利用に関する調査研究委員会委員長として調査研究に従事。『災害廃棄物の処分と有効利用-<東日本大震災の記録と教訓-』を編纂。東北大学インフラマネジメントメント研究センター長も務める。

前半記事はこちら>>