衣類の繊維はどうやってリサイクルされる?日本・海外の現状や今後の方針を紹介

2024年07月17日

使用済みの衣類や製造工程で出る端切れなど、衣類から生じる繊維くず(以下、「繊維くず」)は毎年膨大に排出されています。一方で、繊維のリサイクルはまだ技術的に難しいのが現状です。この記事では、繊維くずを取り巻く状況と、国内外での動き、そして今後の方針などについて解説していきます。

目次

衣類から生じる繊維くずにはどのような種類がある?

繊維くずは使用済み衣類だけではない

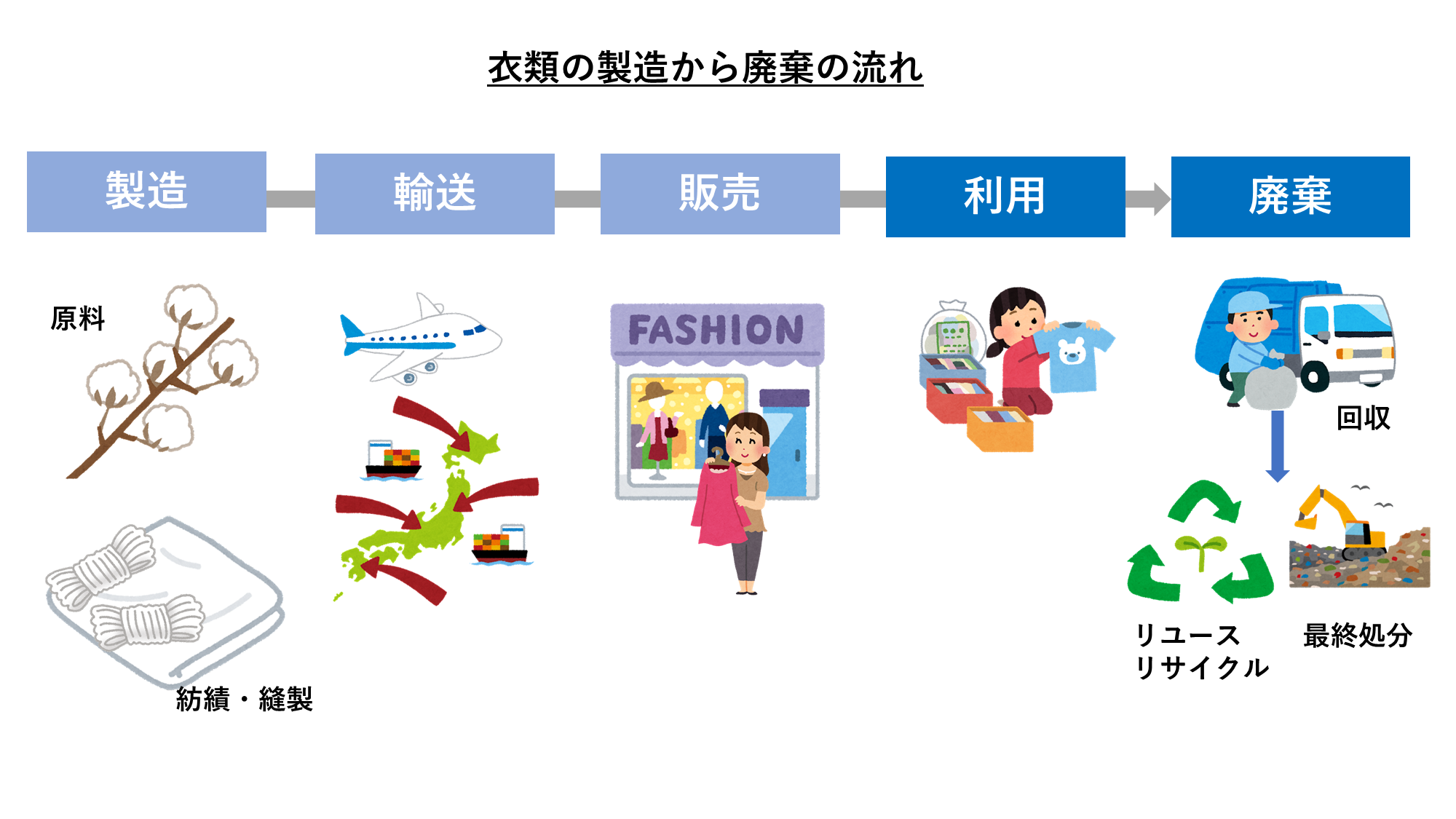

まず、衣類は上図のような工程を経て廃棄されますが、この工程から大きく分けて3種類の繊維くずが排出されます。

日本総研の算出によると、日本国内で新規供給される衣類の量は81.9万トン(2020年)に上ります。その約9割に相当する78.7万トンが事業者と家庭から排出されており、そのうち廃棄処分される量は51.0万トン。つまり排出される衣類の64.8%が産業廃棄物や一般廃棄物として処分されています。一方リサイクルされる量は12.3万トン(15.6%)、リユースされる量は15.4万トン(19.6%)となっており、再利用が進んでいないことがわかります。

- 生産工程で出る繊維くず

日本の小売市場で販売される衣類の約98%は海外からの輸入です。原料の生産や紡績、縫製や染色などの多くは途上国で行われており、その過程で大量の繊維廃棄物が排出されます。具体的には、繊維から糸を撚り、糸から生地を織る際に大量の糸くずが出るほか、衣類の生産工程でも端切れなどが多く排出されます。ただしこれらは同一素材のため、比較的再利用しやすいとされています。

- アパレルメーカーから出る繊維くず

大量生産された衣類の多くが売れ残り、一部は次のシーズンに再販売されたり、卸・商社などに返品されたりしますが、廃棄処分されるものも少なくありません。

- 消費者から出る繊維くず

環境省が出している国民一人当たりの年間平均衣類消費を見ると、購入枚数は約18枚、手放す数は約15枚、着用されない服が35枚というデータがあり、一般消費者による繊維くずも膨大になっています。

以上のように、素材のままの繊維くずから製品化された衣類まで、さまざまな繊維くずがあり、再資源化しやすいものとしにくいものがあるのが現状です。

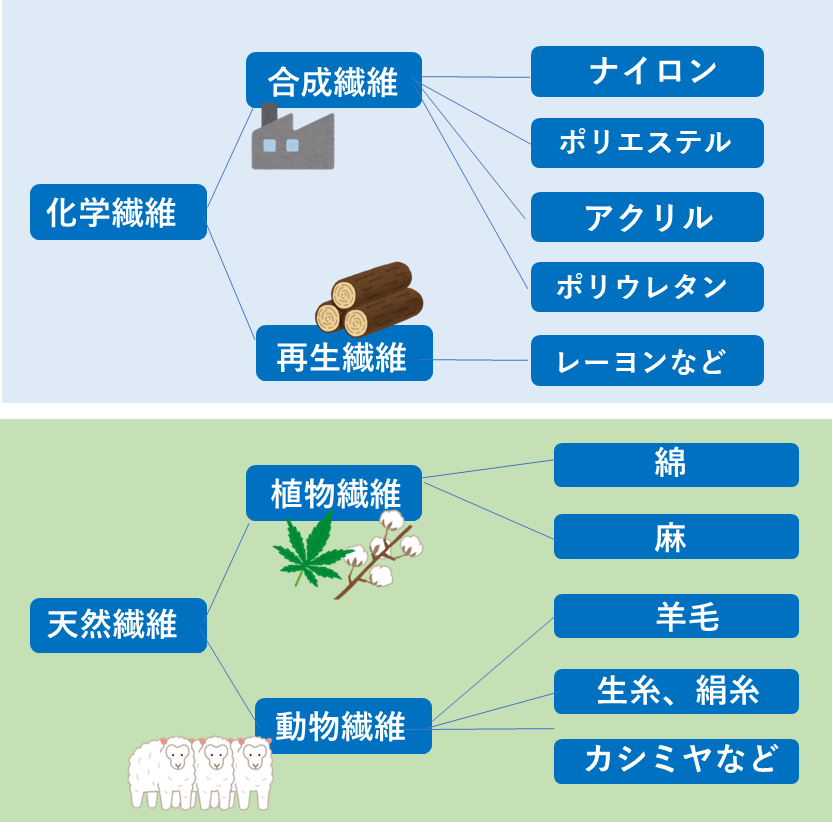

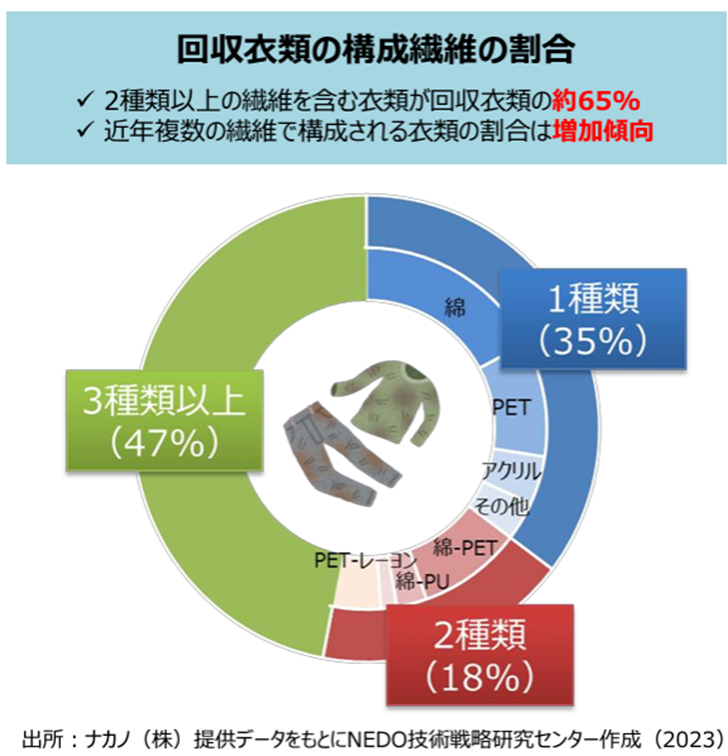

化学繊維と天然繊維の複合素材が主流に

繊維のリサイクルが難しい理由として、複合素材が主流になっていることも挙げられます。繊維には石油などを主原料とした化学繊維と、自然由来の素材でできた天然繊維があり、現在の衣類の多くはこれらを3種類以上使用して製造されています。化学繊維の中ではポリエステルが、そして天然繊維の中では綿が最も多く使用されており、これらの混紡繊維によって製造される衣類が大量生産されています。このような素材の複合化は近年増加傾向で、回収した衣類の約65%が複合素材でできていると算出されています。複合素材は元の状態に戻すのが困難であるため再資源化が難しく、繊維くずのリサイクルで大きなネックとなっているのです。

繊維くずはどんな製品へとリサイクルされているのか?

大半はウエスやフェルト用途へ

さまざまな工程から排出された繊維くずは、その多くが「ウエス」や「フェルト」へとリサイクルされます。ウエスとは工場の油ふきなどに使われる布切れのことで、使い古された木綿布などが原料です。洗いざらしの木綿は油分が抜けて吸収力が高いため、昔から重宝されていました。一方フェルトは反毛という合成繊維くずをわた状にしたものが原料で、自動車の内装材や吸音材などに使用されています。

ウエスはかつて、そのニーズの高さから輸出もされていたようですが、近年では産業構造の変化によって、ウエスもフェルトも需要低下と供給過多が課題となっています。

「繊維to繊維」のリサイクル率は1%に満たない

ウエスやフェルトは、カスケード利用という元の製品から品質を下げて再資源化する方法によってリサイクルされています。近年ではカスケード利用の限界が指摘される一方で、「繊維to繊維」と呼ばれる水平リサイクルに期待が寄せられています。水平リサイクルとは、リサイクル前後で用途を変えないリサイクル方法のこと。国内外のアパレル企業では、リサイクル繊維から衣類を製造する事例も徐々に増えてきてはいるものの、現状では「繊維to繊維」のリサイクル割合は世界全体でも1%未満です。しかし、今後はリサイクル技術の進化にともなって、リサイクル繊維の市場も成長すると推測されています。

繊維くずをリサイクルする3つの方法

① マテリアルリサイクル

繊維くずを材料のままで利用するリサイクル方法。使用済みの衣類などを裁断して布状にばらし、ウエスやフェルトとして再利用されたり、ポリエステル製の衣類の場合はボタンやファスナーなどプラスチックの成型品用途に使用されることもある。

② ケミカルリサイクル

回収した合成繊維製品を洗浄・破砕した後、化学的に分解して元の原料に戻すリサイクル方法。ポリエステルの場合はDMT(ジメチルテレフタレート)、ナイロンの場合にはカプロラクタムに戻して繊維の原料として使われる。ケミカルリサイクルは同一素材の衣類を大量に集めて処理しなければならず、効率的な回収システムが必要。

③ サーマルリサイクル

原料としてリサイクルすることが難しい繊維を、可燃ごみと一緒に焼却したり、固形燃料化したりして発電などに利用するリサイクル方法。

繊維リサイクルをめぐる国内・海外の状況は?

EUにおける繊維リサイクルの状況

EUでは、EU域内における繊維製品の消費が、気候変動を含めた環境への悪影響の原因として4番目に大きな原因であると認識しており、繊維リサイクルへの取り組みを強化する方針を発表しています。2022年に発表した「持続可能な循環型繊維製品戦略」においては、「2030年までにEU域内で販売される繊維製品を、耐久性があり、リサイクル可能で、リサイクル済み繊維を大幅に使用し、危険な物質を含まず、労働者の権利などの社会権や環境に配慮したものにする」といった具体的な目標を掲げています。さらに2023年12月には、売れ残った衣料品の廃棄を禁止する規制を導入することで大筋合意し、ファストファッション業界は対応を求められています。

中国における繊維リサイクルの状況

世界最大の繊維産業国である中国では、繊維加工量においては世界の50%以上を占めており、繊維廃棄物のリサイクルについても非常に重大な問題になっています。そこで、2022年に「繊維廃棄物のリサイクル推進の加速に関する実施意見」を発表し、繊維品廃棄物の生産、回収、総合利用の3つにフォーカスし、9つの具体的措置を明確化しました。目標としては、繊維廃棄物のリサイクル率を2025年に25%、2030年に30%とし、さらにリサイクル繊維の生産量を2025年に200万トン、2030年に300万トンにすることなどを掲げています。

日本における繊維リサイクルの状況

このような世界の動向を踏まえ、日本でも経産省から2022年に「2030年に向けた繊維産業の展望」が発表され、リサイクル素材の活用といった資源循環の取り組み強化を掲げています。さらに2024年6月に「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」と「繊維製品における資源循環ロードマップ」を発表。この中で、「環境配慮等のサステナビリティへの対応」「人材確保・取引適正化への対応」「繊維産地におけるサプライチェーンの維持に向けた取組の方向性」の3つに焦点を絞り、2030年までに取り組むべき具体的な施策を示しています。

以上のように、世界中で繊維リサイクルへの取り組みがスタートしており、それに合わせて各企業でも独自の技術開発や研究が進んでいます。今後ますます進展が期待される繊維リサイクルに、注目しましょう。

アパレル商品の廃棄・リサイクルでお困りの方は

循環型社会への実現へ向け、リバーグループではアパレル商品の処理に関する様々な取り組みを行っております。詳細については、下記の「アパレル廃棄のご提案書」をご覧いただくか、お問合せフォームよりご連絡ください。

<リバー株式会社のアパレル廃棄物実績>

・廃棄物の種類:衣類、シューズ、小物類

・規模:年間72,000kgのアパレル商品を機能破壊

<よくあるご質問>

Q. ブランド製品は流出しませんか?イメージを棄損するため適正に処理してほしいです。

A.リバーグループでは、運送から処理までワンストップなので、流出リスクを最小限に抑えることが可能です。廃棄証明書の発行もしておりますので、ご安心してお任せください。

Q. どんな場所で処理されますか?

A.リバー東松山事業所で処理を行います。機密文書や電子廃棄物など、データの適切な処理を必要とする品目のリサイクルを得意とする工場です。アパレル商品は横流しやコピーができないよう、破砕機を用いて細かく破砕処理します。また、当事業所では国際規格であるISO/IEC27001情報セキュリティマネジメントシステムを取得しています。

Q.シーズンによっては大量の廃棄物が出るのですが、回収してもらえますか?

A.リバーグループは様々な車両を保有しているため、ご要望に合わせた量の回収が可能です。ただし、処理にあたっては設備や人員の稼働状況などもあるため、まずはお問合せフォームよりご相談ください。

リバーグループでは大型車を複数台保有しており、一括での回収も行っています。

Q.単純に廃棄するだけでなく、環境によい方法で処理してほしい。

A.現在、当社では繊維のマテリアルリサイクルは行えておりませんが、サーマル発電やセメント材に利用するなど、単純廃棄でないリサイクルのご提案は可能です。お問い合わせの際にご要望をお聞かせください。