災害ごみに立ち向かうためには?(前編)

2018年01月29日

今日は、災害大国ニッポンの課題、災害ごみ、災害廃棄物のお話です。2011年の東日本大震災からもうすぐ7年。東北沿岸を埋め尽くしたがれきの山は跡形もなく各地で新しいまちづくりが本格化してきています。しかしその前には3年にわたる膨大な災害廃棄物との闘いがありました。東北を復興へと導いた災害廃棄物処理の現場を追います 。

目次

日本では毎年のように地震や台風、火山の噴火など、大規模な自然災害が発生しています。災害に見舞われたとき、被災地での迅速で適切な初動対応こそが、早期復旧への道を開く鍵となります。

災害廃棄物の処理は時間との闘い

災害は、直前までそこにあった暮らしや仕事、夢を一瞬にして破壊してしまう脅威です。しかし、無残に壊された日常を前に呆然としてはいられません。被災者は、一刻も早く敷地内に散乱した家財や流れ込んできた泥を運び出し、生活空間を確保する必要があります。

がれきに埋もれた町で何が起きていたのか

災害廃棄物の特徴は、被災地域のありとあらゆるものがごったになった混合ごみが、突如大量に発生するということです。ごみは、災害の危機的な状況が去ったとたんに猛烈な勢いで排出され始め、周辺の道路は仮置き場に向かう車であちこち大渋滞が起きます。公園や駐車場、道路脇、畑や水田などにもうずたかく積み上げられていき、じきに満杯に。そしてそのごみは、時間とともに悪臭や害虫の発生、火災などの原因となって、被災者に新たな問題をつきつけるのです。

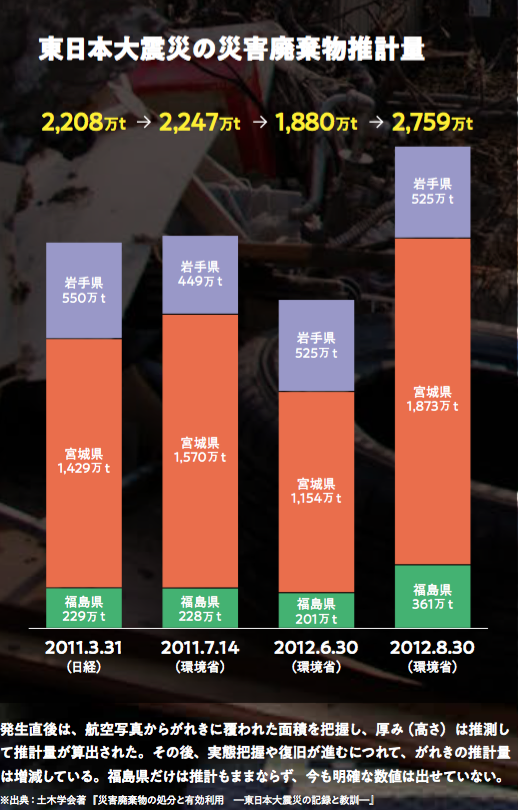

東日本大震災では、かつてない量の災害廃棄物、特にがれきが広域にわたって発生しました。岩手・宮城・福島の3県を合わせて約2千760万トン。ちなみに過去の大震災では「再資源化」より「迅速な処理」が優先されたため、関東大震災のがれきは横浜市の山下公園に、阪神淡路大震災では当時進行中だったフェニックス計画を利用して、大阪湾にほぼすべてが埋め立てられています。この膨大な災害廃棄物に対し、国は環境安全性を配慮した適切な分別と徹底的な有効活用を目標に、次の方針を打ち出しました。

東北地方の動脈産業と静脈産業をネットワーク化し、資源性廃棄物を徹底利用することで、最先端の循環ビジネス拠点として再生する

そして、復興までに10年という口ードマップを設定。最初の3年を「復旧期」、次の4年を「再生期」、そして2018年からの3年間を「発展期」と位置づけました。原発事故を抱えた福島県はこの計画を断念せざるを得ませんでしたが、岩手県と宮城県では、3年の復旧期内での処理完了を目指したのです。

災害廃棄物を可能な限り再利用するといっても、平時の一般廃棄物とは性状が大きく異なるため、これまでに培ってきた廃棄物の有効利用技術をそのまま適用することはできません。復旧に要する資材や作業員の不足など、問題が山積する中でのこの目標は、世界でも例のない挑戦でした。土砂にまみれたがれきと最前線で闘う建設業者や廃棄物処理業者は、試行錯誤の復旧作業に挑むことになったのです。

東日本大震災で生じたあの大量の廃棄物はどこへ行ったのか

被災地のあちこちにうずたかく積み上がったがれきの山は、1年近くも放置されたままでした。そのとき被災地ではどんなことが進行していたのでしょうか 。マスコミ各社は 「進捗が遅すぎる」と報じました。そのとき被災地ではどんなことが進行していたのでしょうか。

困難を極めた処理スキームの構築

タイムリミット3年という復旧期に課せられ たノルマは「更地にすること」でした。大量の混合ごみを処理するためには、処理スキームの策定、二次仮置場や処理サイトの用地確保、業務を実施する民間の共同企業体(JV)の結成、処理施設(プラント)の建設などの段階を踏んでいく必要がありました。なかでも「処理スキームの策定」や「用地やJVの選定」などの作業ははたからは見えにくく、「何も始まらない」という重たい空気が被災地を覆っていました。

被災直後から自治体は実態の把握、処理スキームの策定、予算措置に奔走していました。災害廃棄物は現行法上、一般家庭や店舗・オフィスから出る日常ごみや粗大ごみなどと同様の「一般廃棄物」とみなされ、その処理責任者は被災市町村と定められているからです。

膨大な災害廃棄物の処理は、当然ながら被災地の中だけではとても追いつかず、周辺市町村はもとより大手ゼネコンや廃棄物関係団体などからの民間支援が不可欠でした。しかし、被災家屋の解体は災害復旧工事として解体業者や建設業者が処理するといった具合に、事業者の棲み分けは複雑です。自治体が処理フローをまとめ、適切に振り分けられるまで、事業者が手を出すことはできません。

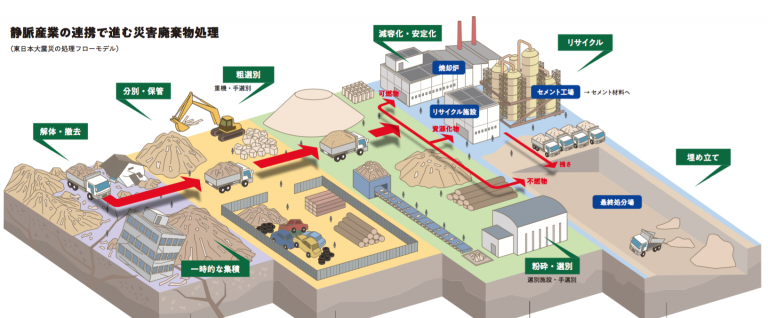

下の図は、標準的な災害廃棄物処理のフローです。まず被災現場から廃棄物を撤去して一次仮置場に保管。そこで粗選別が行われます。次に二次仮置場に運ばれ、破砕や洗浄、手選別など、各廃棄物に必要な中間処理が施された後、それぞれに適した処分場に運ばれて、建設資材などにリサイクルされたり、サーマルリサイクルに利用され、再資源化できないもののみ最終処分場に埋められます。東日本大震災では、膨大な津波堆積物の処理や、焼却施設の不足、被災地以外の自治体に処理を委託する広域処理体制の構築、放射能汚染の有無の確認など、特異な問題も多数抱えていたため、一層困難でした。

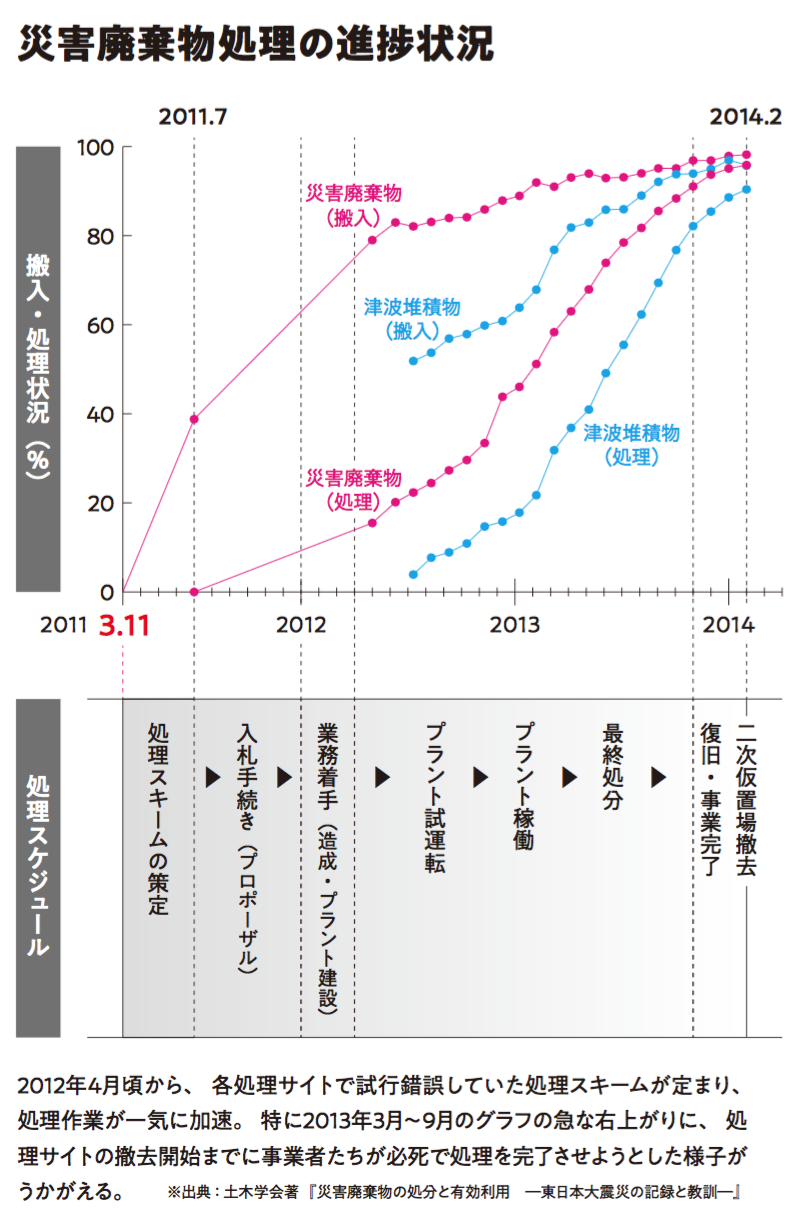

こうした処理スキームの構築に半年を要した後、さらに半年をかけて二次仮置場や、処理サイトの用地、一般競争入札で処理事業者等が決められていき、処理サイトの建設が始まる頃には、すでに年が過ぎようとしていました。そして処理プラントが急ピッチで建てられ、3~4カ月後に稼働開始。ようやく一次仮置場のがれきが減り始めたのです。

3年の復旧期といっても、最後の半年は二次仮置場や処理サイトの撤去作業に充てられるため、実際に災害廃棄物を処理していた時間は、せいぜい1年半でした。その期間にあれだけの量のごみを処理し切った日本の技術は、驚嘆に値すると高い評価を受けています。

後半記事はこちら>>