水平リサイクルとは?メリットや課題を解説

2025年08月01日

使用済みの製品を、再び同じ製品や用途に再生する「水平リサイクル」。品質を保ったまま繰り返し利用できることから、サーキュラー・エコノミーの実現に向けた重要な手法として注目されています。本記事では、水平リサイクルの仕組みや他のリサイクルとの違い、メリットや課題について詳しく解説します。

目次

水平リサイクルとは?

同じ製品や用途に再生する「水平リサイクル」

水平リサイクルとは、使用済みの製品を回収し、同じ種類の製品や用途に再生するリサイクル手法のことです。たとえば、使用済みのペットボトルを再びペットボトルに、紙コップをトイレットペーパーではなく再び紙コップにするような「同質・同用途への再生」を指します。従来のリサイクルでは、回収した素材が元の製品よりも質の低い製品に加工されるケースが一般的でしたが、水平リサイクルは資源の価値を落とさずに長く使い続けることが可能であるため、さまざまな分野で注目されています。

水平リサイクルは、アルミやスチール、ガラスといった素材で古くから実践されてきました。なかでもアルミ缶やスチール缶は、適切に回収・分別されることで、ほぼ無限に同じ缶として再生可能。特にスチール缶は、建築用の鋼材、自動車用鋼板、冷蔵庫や洗濯機、スチール缶用の鋼板など、さまざまなものに再生され、汎用性の高い素材です。またガラス瓶も高温で溶かして成形し直すことで、繰り返し同じ品質の瓶に生まれ変わることができます。

さらに建設現場や自動車などから排出される鉄スクラップも、不純物をスラグとして容易に除去でき、高品質な再生材として繰り返し利用できる素材です。磁性があるため選別もしやすく、電炉による再生ではエネルギー消費やCO2排出も大幅に抑えられます。日本には高品質な鉄スクラップが豊富に存在し、全国的に整った回収・再生体制とあわせて、鉄は持続可能な水平リサイクルの中核を担う素材といえます。

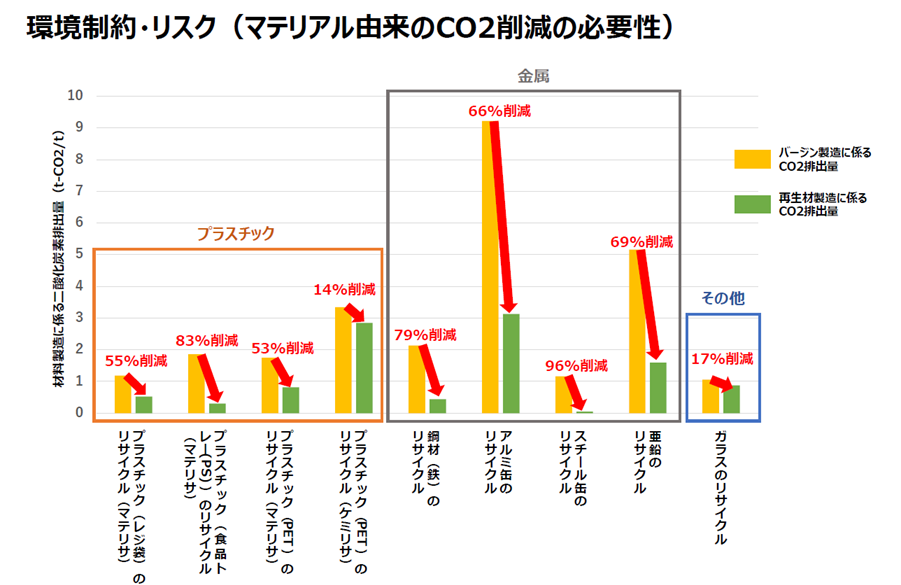

一方、近年ではこうした素材以外にも、さまざまな分野で水平リサイクルの取り組みが広がっています。たとえば、ペットボトルを回収し、再び飲料用ボトルとして再生する「ボトルtoボトル」や、使用済みのダウンジャケットを再びダウン製品にする衣料品リサイクル、発泡スチロール製の食品トレーを洗浄・再生して新たなトレーとして利用する手法などが実用化されています。さらに、OA機器や家電製品に使われている樹脂を再生し、耐久性を保ったまま再利用する取り組みなども広がっています。このように、水平リサイクルは資源の有効活用だけでなく、廃棄物の削減やCO2排出量の抑制にもつながることから、企業や自治体を中心に今後ますます重要性が高まることが予想されています。

カスケードリサイクルやアップサイクルとの違い

リサイクルの手法にはさまざまな種類がありますが、水平リサイクルとよく比較されるのが「カスケードリサイクル」と「アップサイクル」です。

水平リサイクルが再び同じ製品や用途に再生する手法である一方、カスケードリサイクルは使用済み素材を元の製品よりも用途や品質のグレードが下がる形で再利用する方法を指します。たとえば、コピー用紙が新聞紙や雑誌の紙へとリサイクルされ、さらに段ボールなどに再利用されていくように、段階的に品質が低下しながら繰り返されるリサイクルのことです。リサイクルすることで素材のライフサイクルを延ばすことはできるものの、再利用を繰り返すうちに最終的には廃棄される運命にある点が、カスケードリサイクルの特徴です。

また、アップサイクルは、廃棄物や不要品を新たな視点で再設計し、元の製品よりも価値の高いものに生まれ変わらせる手法を指します。たとえば、古着をバッグにリメイクしたり、廃材をデザイン家具にしたりするような例が挙げられます。創造性を生かした手法であり、プロダクトデザインやアートの分野でも注目されています。

このように、水平リサイクルは品質維持を重視し、カスケードリサイクルは段階的に品質の低い用途へ再利用、アップサイクルは付加価値の創出を目的とするなど、それぞれアプローチや目的が異なります。目的や素材の特徴に合った手法を取り入れることが、循環型社会の実現には不可欠だと言えるでしょう。

水平リサイクルのメリットは?

水平リサイクルの最大のメリットは、資源の価値を落とさずに、同じ品質・用途で繰り返し再利用できることに加え、環境面でも大きなメリットがあります。たとえば、スチール缶のリサイクル率は約93%(2023年度)と高水準ですが、これはバージン材から製造するのと比べてCO2排出量で約96%の削減に相当。地球温暖化対策としても極めて有効です。

また、水平リサイクルは消費者や企業にとって「見えるリサイクル」である点も重要です。たとえばペットボトルから再びペットボトルをつくる「ボトルtoボトル」では、資源循環の成果が目に見える形で製品に反映されるため、消費者が商品を選ぶことを通して環境意識を高めるきっかけになります。同時に企業側にとっても、品質や機能を損なわずに再生素材を活用できることで、持続可能性とブランドイメージの両立が可能になるでしょう。

さらに、水平リサイクルは限りある資源の安定確保にも大きく貢献します。不安定な世界情勢を背景に、あらゆる資源価格が高騰するなか、再生材を活用することは企業の調達リスク軽減にもつながります。従来はコストや品質面で課題とされてきた水平リサイクルですが、技術革新と資源高騰によってその価値が再評価されつつあり、今後の成長分野として期待されています。

水平リサイクルの課題

水平リサイクルは、使用済み製品を同じ用途に再生する理想的な資源循環の形ですが、実現にはさまざまな課題も抱えています。

まず大きな障壁となるのが、異物や汚れの混入です。回収された廃製品に他の素材が混ざっていたり、油や洗剤などの汚れが残っていたりすると、同じ製品への再生が困難になるためです。特に複合素材や装飾が多い製品は分解が難しく、リサイクルに向いていないものも少なくありません。例えば、多層フィルム包装や金属とプラスチックが組み合わさった部品は、高度な処理が求められます。また、回収段階での消費者や現場の分別精度にもばらつきがあり、それがリサイクル品質に影響することも。ラベルがついたままのペットボトルや、汚れた食品容器などが混ざることで、再資源化の効率が落ちてしまうのです。

さらに、再生素材を元の製品に戻すには、高性能な洗浄・分解・再生設備が不可欠であり、その初期投資や運用コストが課題となります。バージン材と比べると経済的に不利になる素材も多く、企業にとっては導入のハードルに。また供給面でも、回収ロットや時期によって原料の確保が不安定になることもあり、一定品質を維持するためには厳密な品質管理体制が求められます。

このような課題を乗り越えて水平リサイクルを成立させるには、製品の設計段階からリサイクルを意識した「サーキュラー・デザイン」が必要です。設計段階でリサイクルを前提にすることで、少なくとも分解のハードルは下がるでしょう。大規模な設備が不要になれば、水平リサイクルを積極的に行う事業者も増えるはずです。

水平リサイクルへ貢献するリバー株式会社

リバー株式会社(以下「リバー」)は、廃棄物処理・資源リサイクルの分野で、さまざまな水平リサイクルを推進しています。特に自動車分野では、年間約24万台の使用済自動車の破砕・選別を実施。この数は関東の使用済自動車発生台数の1/3に相当し、日本最大級の規模といえます。

さらに、環境省の令和5年自動車リサイクルにおける再生材利用拡大に向けた産官学連携推進事業に一つに、株式会社デンソーとリバーが共同代表となり複数法人が共同で行う「ELV自動精緻解体を起点とした水平サイクルを実現する動静脈一体プロセスの技術実証」が採択され、リバーELV川島事業所で質と量の確保を両立する、新たなELVの処理手法「自動精緻解体プロセス」の技術実験を行いました。Car to Car実現に向けて取り組みを進めています。

リバーでは、今後も自動車・素材・化学メーカーや解体、大学など多様な領域の企業・機関が共同参画し、循環型社会の実現に貢献する新たなリサイクルモデルの構築を目指しています。

リサイクルについてお困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。