Scope1・2・3とは?温室効果ガス(GHG)排出量算定の重要性を解説

2025年08月18日

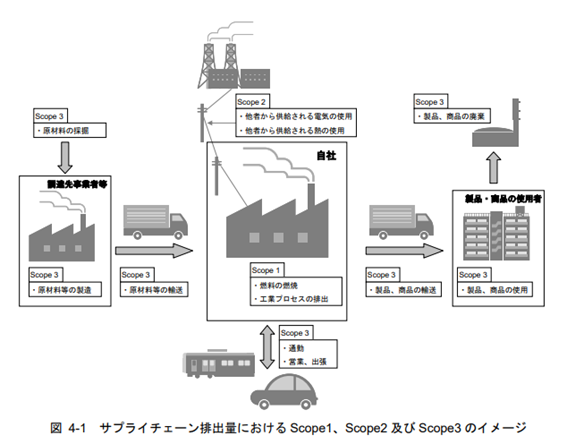

「Scope1・2・3」、最近よく耳にしませんか?これは、企業の温室効果ガス(GHG)排出を「サプライチェーンのどこで発生したか」という視点で、3つの範囲(=Scope)に分けて捉える国際的な基準です。

気候変動への対応が企業経営における重要課題となる中、グローバル企業を中心に、GHG排出量の算定および情報開示の取り組みが加速しています。とりわけScope3では、サプライチェーン全体が対象となることから、取引先や協力会社を含む幅広い企業に対しても、排出量の把握や情報提供が求められるケースが増えています。

本記事では、Scope1・2・3の基本概念から各特徴、算定方法まで詳しく解説します。

目次

Scope1・2・3とは?温室効果ガス排出量を分類する国際基準

温室効果ガス(GHG)の排出源は多岐にわたります。飲食店の場合、店内のガスコンロやエアコンの電力、仕入れ用の配送トラック、従業員の通勤や出張、店舗から出るゴミの処理設備など、さまざまな過程でGHGが排出されます。排出源が多様で複雑なため、その量を把握・可視化するには国際的に共通する整理枠組みが必要とされました。

そこで提唱されたのが、「GHGプロトコル」と呼ばれる国際的な算定・報告の基準です。GHGプロトコルでは、排出源と企業活動との関係性に着目し、GHG排出量をScope1・2・3の3つに分類する方法が示されています。

Scope1(直接排出)とは、企業が所有または管理する施設や設備などから直接発生する温室効果ガスの排出が対象となる区分です。工場での燃料燃焼や社有車のガソリン使用がここに含まれます。

Scope2(エネルギー起源の間接排出)とは、企業が購入した電力・熱・蒸気の使用に伴い、外部で間接的に発生する温室効果ガスの排出が対象となる区分です。使用される電力をつくる過程で発電所から排出されるCO₂などが含まれます。

Scope3(その他の間接排出)とは、企業のサプライチェーン全体で発生する温室効果ガスの排出のうち、Scope1・2を除いた全般が対象となる区分です。原材料の調達、物流、従業員の通勤・出張、製品の廃棄など、企業活動に関わる広範な排出が含まれます。

出典:「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン」経済産業省

これら3つのScopeによって整理された排出量を合計したものが「サプライチェーン排出量」です。サプライチェーン排出量は、企業活動に関わる温室効果ガス排出の全体像を把握するための重要な指標となっています。排出量を正確に可視化することで、効果的な削減計画の立案や継続的な進捗管理が可能となるのです。

そもそもGHGプロトコルとは?Scope分類の背景

GHGプロトコル(Greenhouse Gas Protocol)とは、企業や組織が温室効果ガス(GHG)の排出量を算定・報告する際の国際的な共通基準です。

これは、適正な共通基準の導入により、各企業の排出削減の取り組みに透明性と比較可能性を確保することを目的として、2011年にGHGプロトコル・イニシアチブによって公表されました。

※GHGプロトコル・イニシアチブ:世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)が立ち上げ、世界各国の企業やNGO、専門機関との連携のもとで進められている多国間の協働プロジェクトです。

日本企業においても、投資家からの情報開示要請や国際的なESG評価への対応、カーボンニュートラル目標の達成に向けた取り組みなどを背景に、GHGプロトコルに基づく排出量算定・報告が広まっています。この算定・報告手法の標準化により、企業は自社の環境影響を正確に評価し、ステークホルダーに対して信頼性の高い情報を提供できるようになりました。

Scope1とは?企業自らによる温室効果ガスの直接排出

Scope1は、企業が所有または管理する排出源からの温室効果ガスの直接排出です。自社の事業活動が直接的に大気中に放出するGHGがあてはまります。

主な排出源としては、以下のようなものが挙げられます。

|

工場・事業所での燃焼 |

ボイラー、炉、発電設備など |

|

車両の燃料消費 |

社用車、トラック、フォークリフトなど |

|

製造プロセス |

セメント製造時のCO2排出など |

|

冷媒ガス漏えい |

冷蔵・冷凍設備からの漏えい |

|

農業活動 |

畜産からのメタン排出など |

Scope1の排出量算出は、算出対象が限定的であるため多くの企業にとって比較的容易といえます。まず自社の事業活動の中で上記に該当する活動を特定したのち、特定した活動ごとに活動量と排出係数を掛け算することで算出が可能です。

温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数

※活動量:生産量、使用量、焼却量など、排出活動の規模を表す指標

※排出係数:活動量当たりの排出量

※CO₂排出量に換算したい場合、さらに地球温暖化係数を乗じる

活動ごとの排出係数とGHGごとの地球温暖化係数は、環境省が公表しています。

Scope1は企業が直接コントロールできる領域であるため、省エネ設備への投資や低炭素燃料への切り替えなど、比較的削減に取り組みやすい分野といえるでしょう。

出典:「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」環境省

Scope2とは?エネルギー使用に伴う間接排出

Scope2は、企業が購入または取得した電気・熱・蒸気の使用に伴う間接的な温室効果ガス排出を指します。これらの温室効果ガスは、エネルギーの使用時ではなく生産時に発生するものですが、そのエネルギーを使用する企業の責任として、Scope2に計上します。

主な排出源は以下のとおりです。

- 購入した電力の使用……オフィスや工場で使用する電力

- 購入した熱・蒸気の使用……地域冷房システム、融雪、給湯に使用する温冷水

Scope2の排出量算出方法は基本的にScope1と同様です。

温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数

※活動量にはエネルギーの使用量を用いる

排出係数には、環境省が公表している「電気事業者別排出係数」や一般社団法人サステナブル経営推進機構のLCAデータベース「IDEA」が利用できます。自社でどの程度まで細かくデータを収集・管理しているか、その算出結果をどのように用いるかといった目的に応じて、適切な排出係数を選定するとよいでしょう。

Scope2は、購入するエネルギーの「種類」と「使用量」の両面から排出量を削減できる領域です。再生可能エネルギー由来の電力への切り替えや、太陽光発電設備の導入などにより、排出量の減少が見込めるでしょう。

Scope3とは?サプライチェーン全体の間接排出

Scope3は、企業の事業活動に関連する温室効果ガスのうち、Scope1・2に含まれないすべての間接排出を指します。原材料の調達、物流、出張、製品の使用や廃棄など、サプライチェーン全体にわたる広範な排出が対象で、企業の外で発生する排出が多いため、算定が最も困難な領域とされています。

Scope3は、Scope1・2と比較して排出量が圧倒的に大きいケースが多く、Scope1〜3を合算した総排出量の8割以上を占めることも珍しくありません。特に、製品の使用時にエネルギーを必要とする場合は、消費者による利用中のGHG排出量も算定しなければならないため、その影響範囲は非常に広くなります。

Scope3の15カテゴリ

Scope3の排出源は国際的に15のカテゴリに分類されており、企業の上流(調達など)と下流(販売後の製品使用など)の両方を対象としています。これらの分類は、算出範囲が広く複雑になりがちなScope3の排出源を体系的に整理し、企業活動に関わるサプライチェーン全体の温室効果ガス排出を網羅的に捉えることを目的に策定されました。

| Scope3のカテゴリ | |||

| 上流 | 原則として、企業が購入した製品やサービスに関する活動 |

1 |

購入した製品・サービス |

|

2 |

資本財 |

||

|

3 |

Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |

||

|

4 |

輸送、配送(上流) |

||

|

5 |

事業活動から出る廃棄物 |

||

|

6 |

出張 |

||

|

7 |

雇用者の通勤 |

||

|

8 |

リース資産(上流) |

||

| 下流 |

原則として、企業が販売した製品やサービスに関する活動 |

9 |

輸送、配送(下流) |

|

10 |

販売した製品の加工 |

||

|

11 |

販売した製品の使用 |

||

|

12 |

販売した製品の廃棄 |

||

|

13 |

リース資産(下流) |

||

|

14 |

フランチャイズ |

||

|

15 |

投資 |

||

Scope3排出量算定時の課題

Scope3の算定は、企業が他社やユーザーの利用時を想定しなければならないことから、さまざまな課題があります。

- データ収集の困難さ……サプライヤーや顧客など社外の関係者からの情報提供が必要となることが多い

- 境界設定の複雑さ……どこまでを自社の責任範囲とするか判断が難しい

- 推計方法の多様性……直接計測できないケースが多く推計に依存する部分が大きい

- 二重計上の可能性……サプライチェーン上の複数企業で重複して計上されるリスクがある

これらの課題を解決するためには、Scope3に関する一定の知見と、社内外の関係者と連携した計画的な取り組みが求められます。まずは自社の実態に即した範囲や方法を明確にし、段階的に精度を高めていくことが重要です。

企業がScope3を算定に含めるメリット

Scope3の算定は困難とされる一方で、企業にとって多くのメリットがあります。サプライチェーン全体に目を向けることで、自社単体では見えにくい排出源や改善の余地が明らかになり、戦略的な経営判断にもつながります。

主なメリットは以下のとおりです。

サプライチェーン全体の排出量を可視化できる

調達から廃棄まで、どの段階でGHGが排出されているかを把握できます。

削減効果の高い領域を見つけやすくなる

排出量の多い部分を特定することで、重点的な対策が可能になります。

取引先との連携による削減が進めやすい

他社の排出削減も自社の成果とみなされるため、連携による削減が実現しやすくなります。

事業リスクへの対応や商機の発見につながる

脱炭素ニーズへの対応が、新たなビジネスや競争力の強化にも結びつきます。

環境配慮を求める取引先や投資家の信頼を得られる

Scope3まで含めた情報開示は、ステークホルダーからの評価向上につながります。

Scope3を含めてGHG排出量を算定することで、自社のどの活動がどのカテゴリに該当し、どれだけの排出に関与しているのかが明確になります。その結果は、効率的な削減施策の立案に役立つだけでなく、取引先への提案やESG戦略の強化にもつながります。

Scope1・2・3の排出量算定の進め方

Scope1・2・3の排出量算定は、基本的に「活動量 × 排出原単位」という計算式で算出します。ここでは、実際の算定方法を4つのステップで解説します。

1. 算定目的の設定

まずは、なぜ排出量を算定するのか目的を明確にします。排出量削減の基礎データとするのか、情報開示のためか、あるいは環境経営の指標とするのかなど、目的によって必要な精度や範囲が変わるためです。

以下は、環境省が示している算定目的の例です。自社の状況に最も近いものを選択することから始めるとよいでしょう。

|

算定目的 |

内容 |

|

サプライチェーン排出量の全体像把握 |

サプライチェーン排出量の全体像を把握し、サプライチェーン上で優先的な削減対象を特定する |

|

削減対象の詳細評価 |

特定した削減対象について、活動実態に即した精度の高い算定を行い、具体的な削減対策の検討に役立てる |

|

削減対策の経年評価 |

サプライチェーン排出量を継続的に把握して経年変化を評価することで、増減を捉えつつ削減対策の進捗状況を把握する |

|

ステークホルダーへの情報開示 |

自社のサプライチェーン排出量を開示し、投資家の判断材料、営業活動を通じた顧客から得られるサプライチェーンでの削減に活用する |

|

多様な事業者による連携取組みの推進 |

サプライチェーン排出量の観点から、個々の事業者だけではできない削減対策を他事業者と連携・推進する |

|

削減貢献量の算定PR |

サプライチェーン排出量と削減貢献量を一体的に公表することで、参考指標として活用する |

このように、目的を明確化することで必要なデータの精度や収集範囲、投入すべきリソースを適切に判断できるようになります。

2. 算定対象範囲の確認

目的を設定したら、以下の4つの観点から算定対象となる範囲を明確に設定します。

- 組織的範囲……どの事業所、子会社がScope1・2の対象に含まれるか

- 時間的範囲……どの期間の排出が対象となるのか

- 温室効果ガスの種類……CO2のみか、メタンや一酸化二窒素も含めるか

- 地理的範囲……国内のみにするのか、海外も含めるのか

組織的範囲について:サプライチェーン排出量の算定において、「自社」は通常、企業単体ではなくグループ全体を指します。

そのため、グループ内の企業間取引については、本来Scope3に分類されるような活動であっても、Scope1またはScope2として扱われる場合がある点に注意が必要です。

時間的範囲について:一般的に会計年度に合わせて算定するケースが多く見られます。Scope1・2については、報告年度に実際に燃料や電力を使用して排出された量が対象となる一方で、Scope3はサプライチェーン上の活動が基になるため、排出が報告年度以外の時期に発生することもあり、時間的なズレに注意が必要です。

3. Scope3の活動の各カテゴリへの分類

続いて、自社の事業活動に関わるScope3の各活動を下記のカテゴリに分類していきます。

| Scope3のカテゴリ | |

|

1 |

購入した製品・サービス |

|

2 |

資本財 |

|

3 |

Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |

|

4 |

輸送、配送(上流) |

|

5 |

事業活動から出る廃棄物 |

|

6 |

出張 |

|

7 |

雇用者の通勤 |

|

8 |

リース資産(上流) |

|

9 |

輸送、配送(下流) |

|

10 |

販売した製品の加工 |

|

11 |

販売した製品の使用 |

|

12 |

販売した製品の廃棄 |

|

13 |

リース資産(下流) |

|

14 |

フランチャイズ |

|

15 |

投資 |

データ収集には労力がかかるため、施設管理や物流といった社内の各部門との連携が不可欠です。Scope3では、特にサプライヤーや顧客からの情報収集も必要になります。

また、最初からすべてのデータを高い精度で揃えるのは現実的ではありません。まずは入手可能な情報をもとに算定を開始し、年々精度を高めていく段階的なアプローチが有効です。

特に排出量や事業への影響が大きいカテゴリから優先的に取り組むことで、効率的な算定が可能となります。算定目的が達成できるレベルを考慮しながら、各カテゴリについて算定方針を決定し、データの収集を進めましょう。

4. 排出量の算定

データが出揃ったら、まずScope1・2および前項で分類したScope3のカテゴリごとに排出量を算出します。次に、それらを合計することで、Scope1・2・3を含む総排出量(サプライチェーン排出量)を把握することができます。

<排出量算出の基本式>

活動量 × 排出原単位(もしくは排出係数)

※活動量:事業者の活動の規模に関する量。例えば電気の使用量、貨物の輸送量、廃棄物の処理量、各種取引金額など。

※排出原単位:活動量あたりのCO2排出量。例えば、電気1kWh使用あたりのCO2排出量、貨物の輸送量1トンキロあたりのCO2排出量、廃棄物の焼却1tあたりのCO2排出量など。

算定結果は、社内での活用だけでなくサステナビリティレポートやCDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)などの外部報告にも活用できます。継続的な算定・報告を通じて、排出削減の進捗を可視化していくことが重要です。

温室効果ガス排出量の可視化と削減に向けたリバーの取り組み

温室効果ガスの排出を「見える化」するScope1・2・3の考え方は、数値管理にとどまらず、企業が持続可能な経営を進めるための行動指針となります。中でも、リサイクルや廃棄物処理に関わる事業は、社会全体の排出削減に大きく影響します。再生資源の活用は、Scope3におけるサプライチェーン全体の排出削減に直結する重要な取り組みです。

たとえば、RPF(固形燃料)は化石燃料を使用する場合に比べて約33%のCO₂削減が可能であり、鉄のリサイクルはバージン材(一度も使用・リサイクルされていない新品の原材料)を使用する場合と比べて、約75%のCO₂削減につながるといった具体的な効果も明らかになっています。

リバーでは92%を超える高い再資源化率(※TREグループ合算での数字)を実現しており、排出量の削減はもとより、企業の再資源化率向上にも大きく貢献しています。さらに、再生材の使用はバージン材に比べてCO₂排出量が少なく、資源循環の観点からも環境負荷の低減に寄与します。

加えて、リバーグループは親会社であるTREホールディングスにて、Scope1・2・3すべての温室効果ガス排出量を開示しています。これにより、お客様のサプライチェーンの一員として、排出量データの可視化・共有を実現し、脱炭素経営を強力にサポートする体制を整えています。ぜひ一度ご相談ください。