豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-2)

2020年12月11日

目次

風光明媚な瀬戸内海に浮かぶ香川県の豊島。清水が湧き出る棚田や、オリーブ畑やレモン畑ののどかな風景が広がるこの小さな島は、近年、豊島美術館や瀬戸内国際芸術祭により「アートの島」として世界の注目を集めるようになりました。

しかし、数十年前には悪臭漂う「ごみの島」と揶揄された時代がありました。わが国最大規模の産業廃棄物不法投棄事件と、それに敢然と立ち向かった住民たちの闘いが、その後の日本の環境政策に与えたインパクトは計り知れません。

現代のプラスチックごみ問題へと続く、私たち日本人と廃棄物との闘い。そのターニングポイントとなった「豊島問題」から、この特集はスタートします。

この記事を初めから読む方はこちら。

「豊島」以前とその後─循環型社会への歩み

不法投棄の規模のみならず、離島が抱える問題や、廃棄物に関する法律の不備など、さまざまな課題を浮き彫りにした「豊島事件」は、廃棄物処理法の抜本的な見直しと、リサイクルに関する数々の法整備を進める原動力となりました。中でもこの事件の教訓が色濃く反映されたのが、2002年に成立した「自動車リサイクル法」です。

「豊島事件」が動かした山|自動車リサイクル99%への道のり

豊島に不法廃棄された総重量91万トンを超える廃棄物の中でも、特に大量に捨てられていたのが、自動車のシュレッダーダストでした。これらを野焼きした場所から猛毒のダイオキシン類が見つかり、地域住民の健康被害に及んだことから、シュレッダーダスト問題が一気にクローズアップされることになりました。

自動車シュレッダーダストは、廃車をスクラップする際に、解体業者によってリサイクル部品が取り出された後、シュレッダー装置で廃車ガラを破砕して有用金属類が回収され、最後の最後に残る破砕くずです。豊島事件後、1995年から管理処分場での埋め立て処分が義務づけられましたが、年間100万トン近くのシュレッダーダストが発生するとあって、処分場不足が年々深刻化。折しも鉄スクラップ価格の下落と処理費用の上昇が相まって、自動車産業の静脈部(解体業者、シュレッダー業者等)の経営悪化を招く事態に。そのため自動車シュレッダーダストの不法投棄は、豊島事件以降も後を絶ちませんでした。

行き場のないシュレッダーダストを処分するのは誰?

そんな中、経済産業省・環境省は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)を2002年に制定。使用済自動車から出るごみを減らし、さらなるリサイクルを図るために、車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めました。

ユーザーは車の購入時にリサイクル料を前払いし、廃車として手放すときには自治体認可の引き取り業者への引き渡しが義務づけられました。一方、使用済み自動車の引き取り・解体・破砕を請け負えるのは、登録・許可を得た業者のみと規定。最も処理が厄介なシュレッダーダスト、フロンガス類、エアバッグ類は、自動車メーカー・輸入業者の責任で適正にリサイクルすることになりました。さらに、ユーザーの手を離れてから処分されるまでの過程は「電子マニフェスト」という情報システムで一括管理。こうしたルールの厳格化により、不法投棄は大幅に減ったのです。

廃棄物を処分する責任を生産者も共に負う時代へ

自動車リサイクル法が誕生する以前にも、リサイクル促進と廃棄物削減をテーマとした日本自動車工業会による取り組みや、当時の通商産業省が発表した「使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ」(97年)など、多くの取り組みが進められるようになっていました。こうした潮流の背景には、90年代にOECD(経済協力開発機構)が提唱した「拡大生産者責任(EPR)」といった政策概念の影響がありました。EPRとは、廃棄物マネジメントの責任を生産者に拡大させることにより、生産者自身がリサイクルに関与することになり、リサイクルしやすい製品設計や技術開発が進み、より効率的にリサイクルを向上させることを目的とした政策手法です。EUもほぼ同時期にEPRに基づく自動車リサイクルの制度化に取り組み、その後、EU外の国々も次々に自動車リサイクル制度を定めましたが、自動車のシュレッダーダストの引き取りをメーカー責任にしたのは日本だけです。

自動車リサイクル法は、いわば〝日本型EPR〟を体現した法律。2005年の法律施行前は80%程度だった車のリサイクル率は、施行から15年経った現在では99%に。自動車シュレッダーダストの埋め立て率はわずか1%にまでに減っています。

行き場を失った現代のごみに、私たちはどう立ち向かうのか?

海を漂うプラスチックごみが世界的な問題になっています。日本でもプラごみ削減に向け、レジ袋の有料化がスタートしました。2018年末に、中国が諸外国からの廃棄物の輸入を全面的に停止したこと(中国ショック)も記憶に新しいでしょう。私たちの身近で起きているこれらの出来事、実は豊島事件を契機に進んだ日本のリサイクル政策から取り残された「法的空白ゾーン」で起きていました。

中国ショックで分かったリサイクルシステムの弱点

2017年に日本で排出された廃プラスチックの量は903万トン。そのうち海外に輸出されたプラスチックくずは143万トンで、その50~60%を中国本土が占めていました。

中国が輸入を断ったのは、廃プラスチックだけではありません。紙くずや「雑品スクラップ」と呼ばれる廃棄物なども同時に行き場を失いました。雑品スクラップとは、解体業者・工場や一般家庭・事業所などから使用済みとなって排出された電子基板を含む電気電子機器や家電製品など、鉄、非鉄金属・プラスチック等を含む雑多な「未解体」「未選別」のスクラップのこと。リサイクルできる有価物と、そうでないごみが混合しているため、手作業による分別処理が大前提です。しかし日本では、不用品回収業者を経てヤード業者に集められ、未処理で不分別のまま、スクラップ輸出業者を介して人件費の安い中国をはじめ、ベトナム、タイなどに輸出していました。

そんな中で起きた中国ショックは、「最後には輸出ありき」だった日本のリサイクルの図式が根っこから崩れた瞬間でした。

最近は、首都圏近郊の空き地に野積みにされた雑品スクラップや廃プラスチックが散見されるようになり、問題になる地域も出てきました。法律の抜け道を使い大量に集積してきた「産業廃棄物」は処理するのに多額の費用がかかることから、人目に付きにくい郊外に放置しているのです。

浮き彫りになった法的空白ゾーン

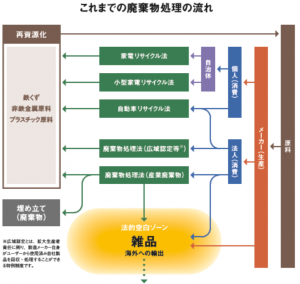

これまでの廃棄物処理の流れ

メーカーからユーザー、そしてリサイクラーへと渡り、廃棄物が再資源化されるまでの流れは、品目ごとのリサイクル法誕生とともに、社会システムの中に組み込まれてきました。このネットワークからこぼれ落ちていたのが、廃プラスチックや雑品スクラップなど、汚れた雑多なもの。雑品スクラップの輸出総量は2017年の232万トンから、2018年には164万トンに、そして2019年には105万トンにまで減少しました。この結果、行き場を失った127万トンの雑品スクラップが国内に滞留しています。海外に送ることで先延ばししてきた問題が顕在化した今、それに対し包括的かつ持続可能な解決先をいかにして示せるかがこれからの課題です。

監修/喜多川和典 公益財団法人 日本生産性本部 エコ・マネジメント・センター長 主席コンサルタント